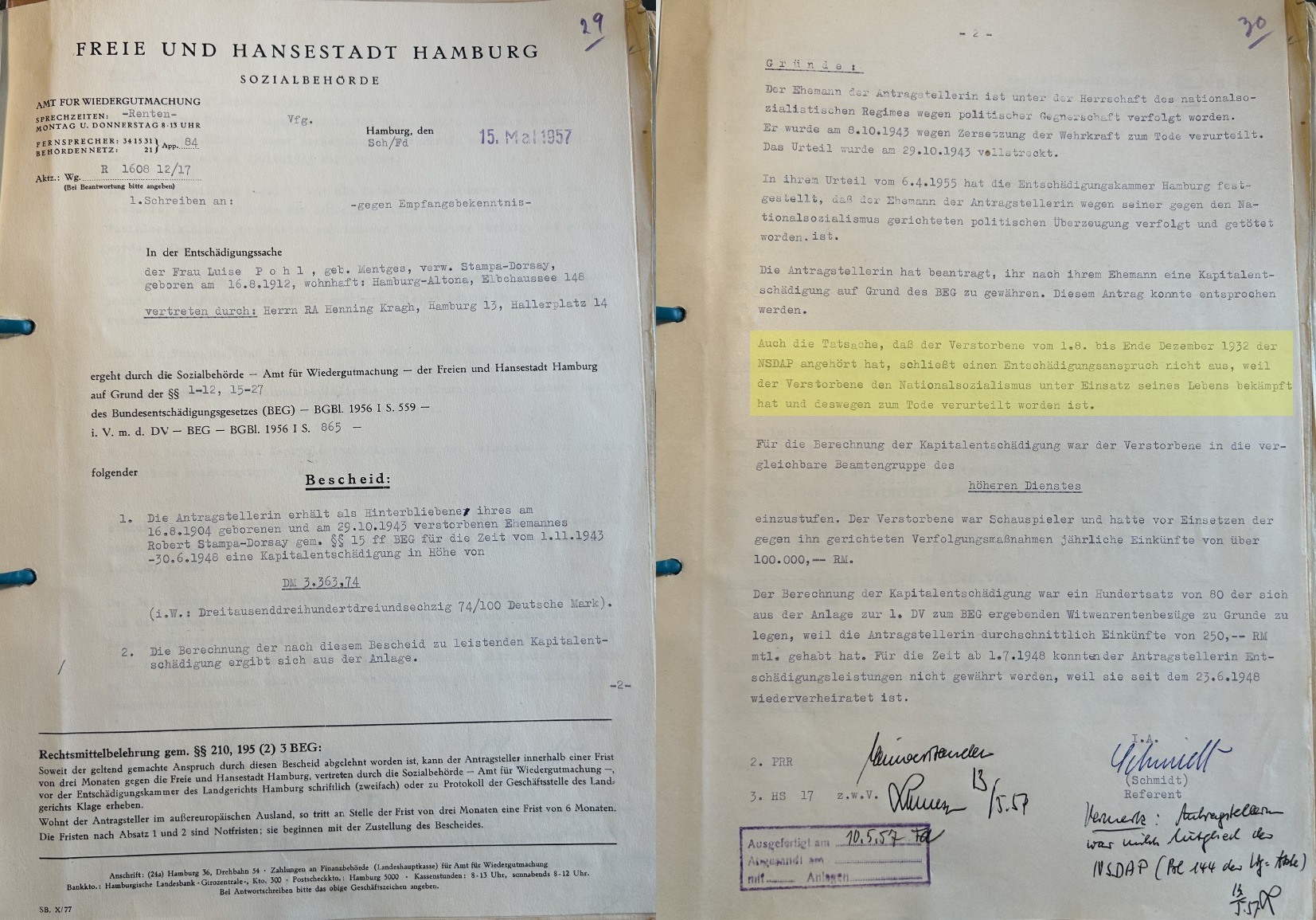

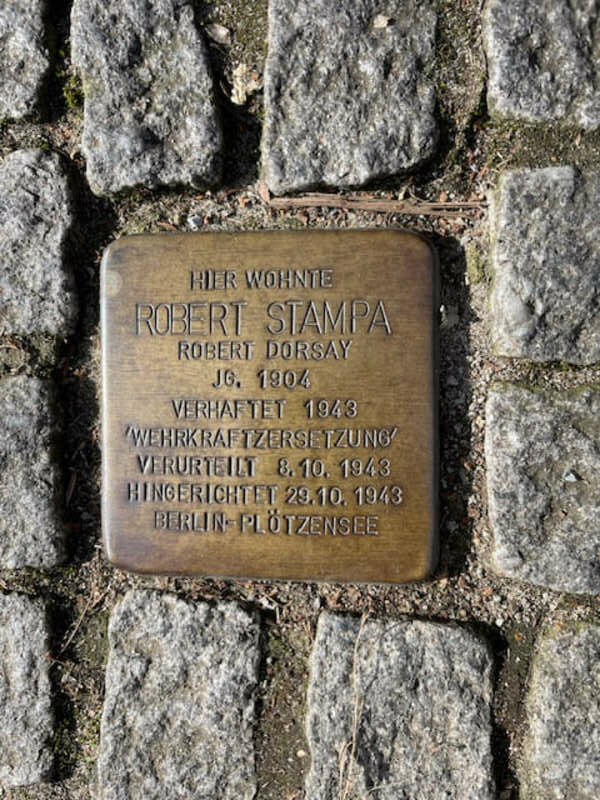

ERMORDET

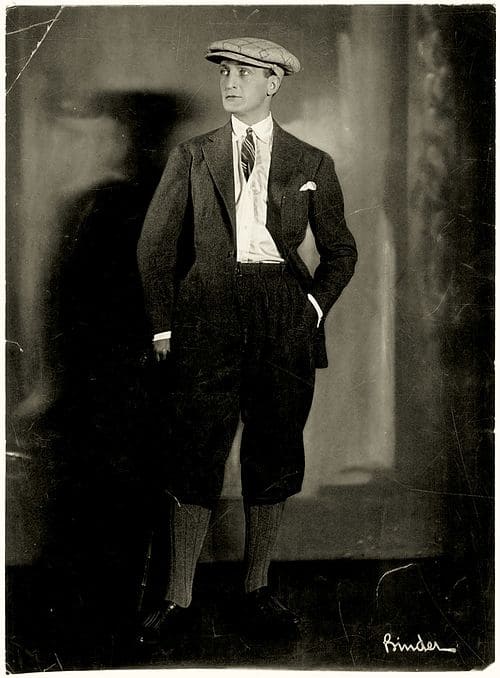

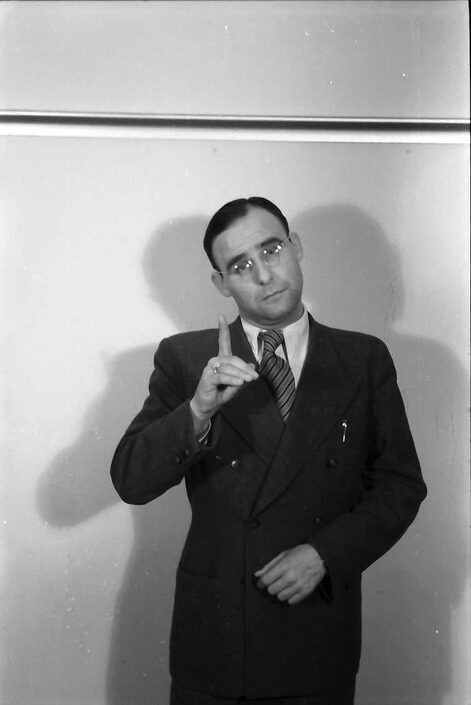

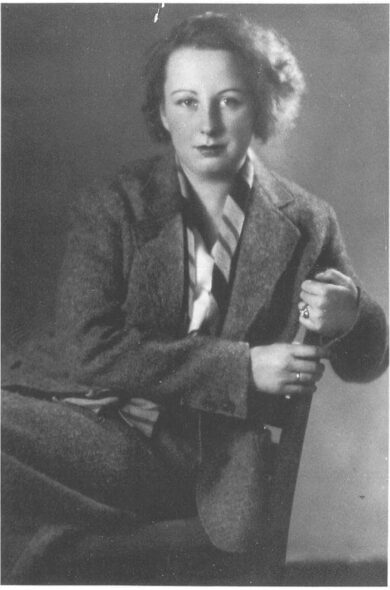

Porträt Robert Dorsay, um 1937.

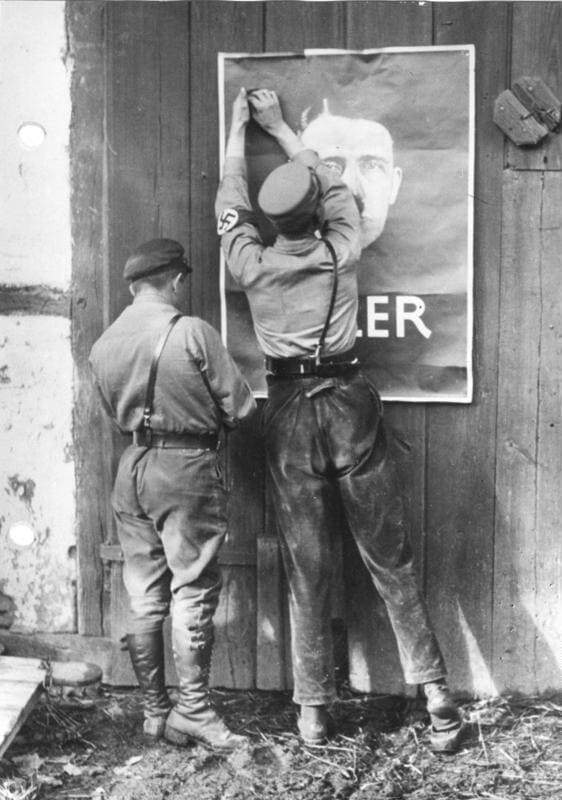

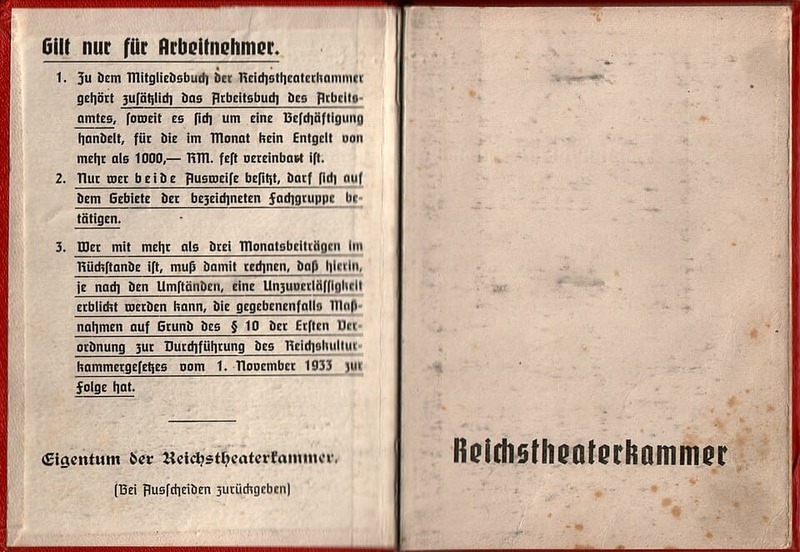

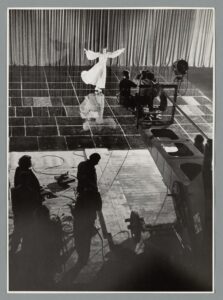

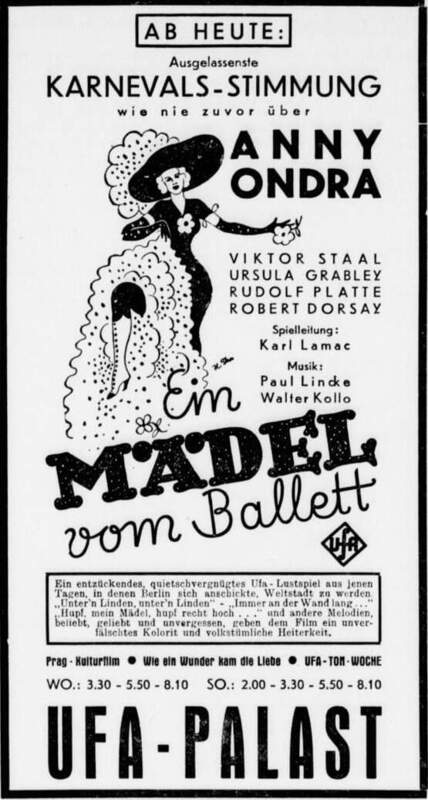

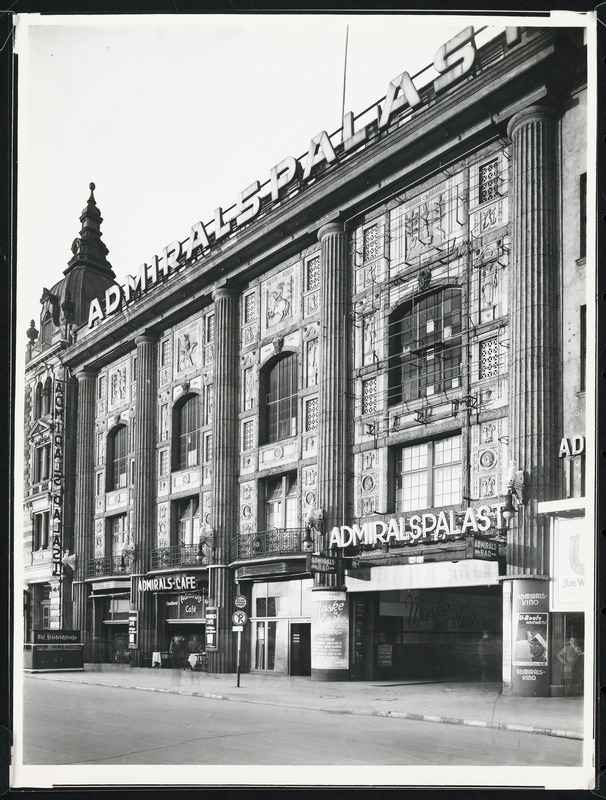

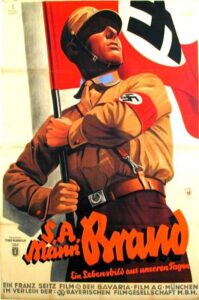

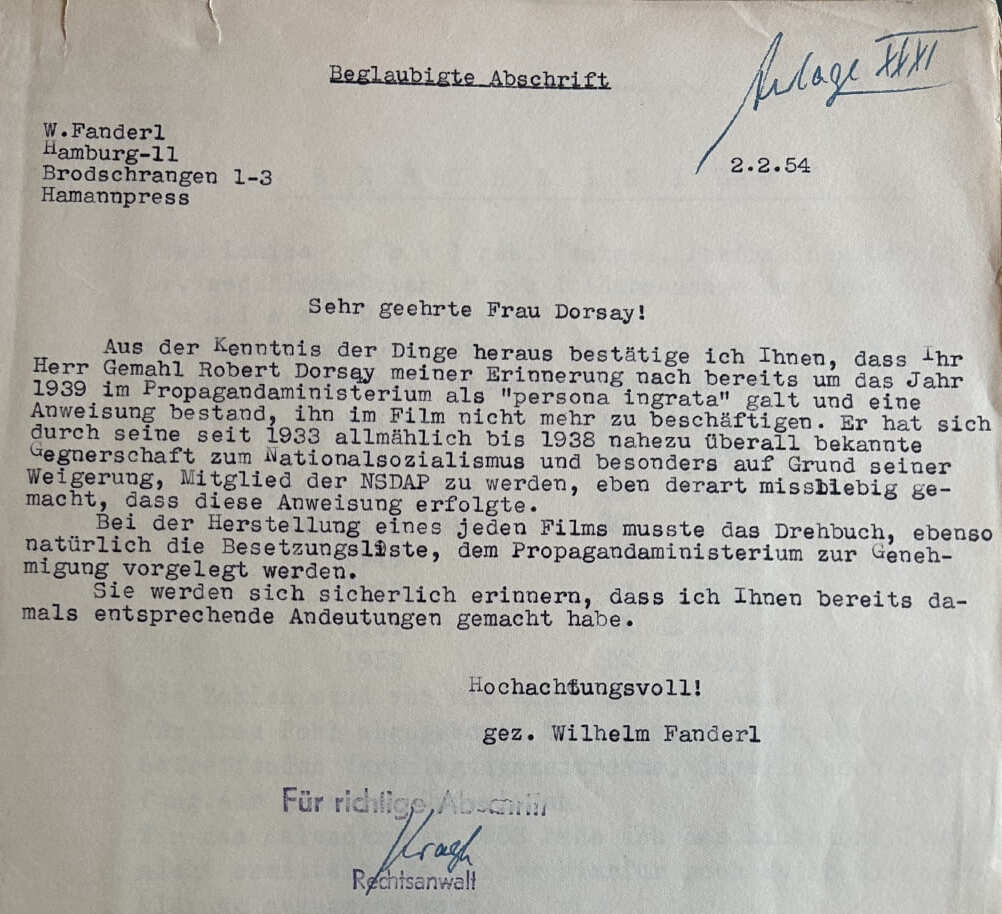

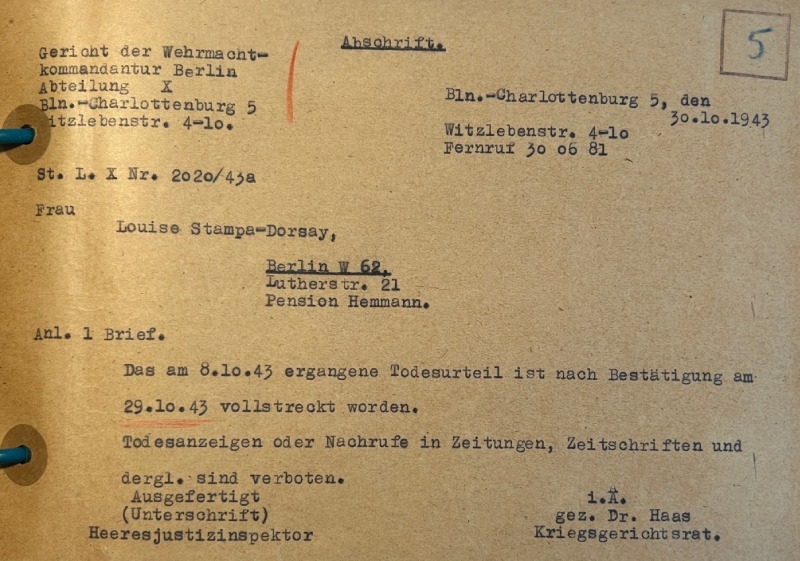

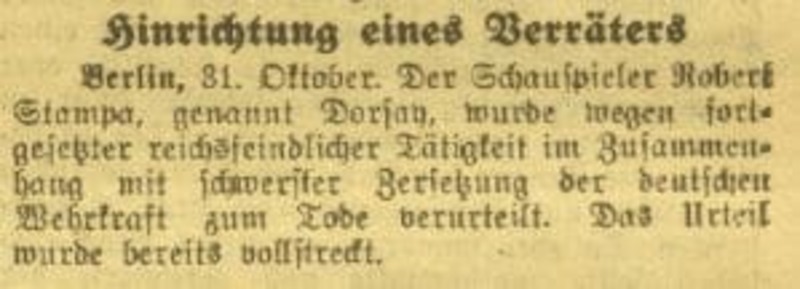

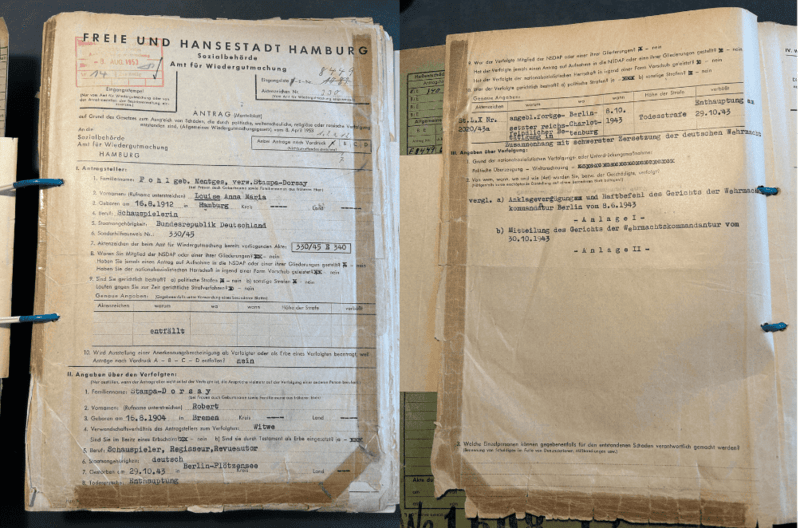

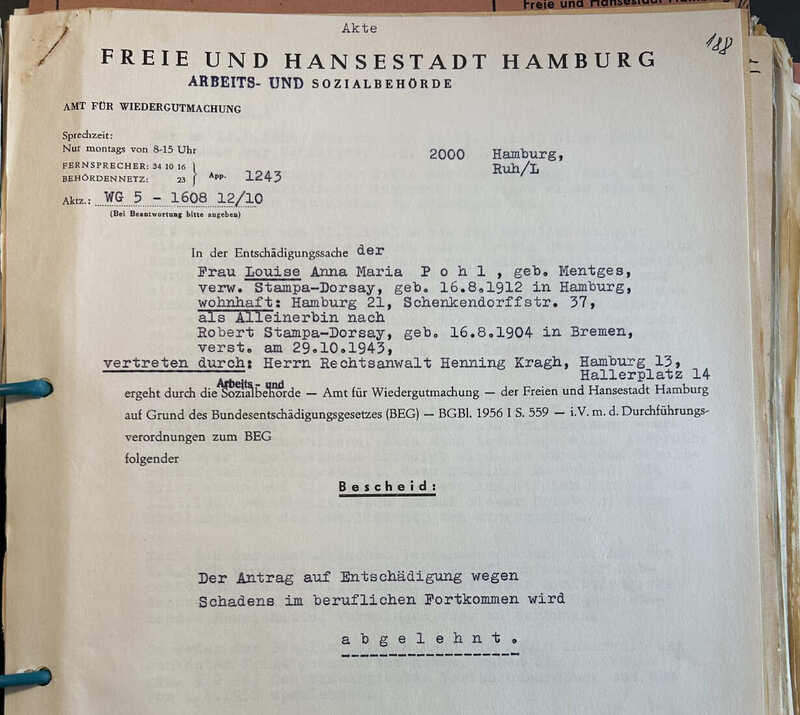

Robert Dorsay steht leidenschaftlich gern auf der Bühne. Im legendären Berliner „Kabarett der Komiker” spielt er witzige Sketche, tanzt und singt. Robert wird zum Publikumsliebling und ist bald auch auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Das Regime braucht Menschen wie Robert, die das Volk unterhalten und ablenken. Doch je mehr Roberts regimekritische Haltung auffällt, desto gefährlicher wird es für ihn. Künstler:innen, die nicht auf Linie sind und Witze auf Kosten des “Führers” machen, werden nicht geduldet. Robert Dorsay wird 1943 in Plötzensee ermordet.