AUSCHWITZ - SYMBOL FÜR DEN HOLOCAUST

Lagertor des KZ Auschwitz.

Auschwitz war das größte und mit dem größten Aufwand betriebene Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialist:innen. Während der NS-Zeit wurden hier mehr Menschen ermordet als in jedem anderen Vernichtungslager. Von der Eröffnung des ersten KZ des Lagerkomplexes Auschwitz im Juni 1940 bis zur Befreiung am 27. Januar 1945 wurden über eine Million Menschen in Auschwitz ermordet, 90 Prozent davon Jüdinnen:Juden. Zum durchorganisierten Mordverfahren gehörten neben dem Einsatz von Giftgas auch die “Selektion” an der Rampe und schließlich die Verbrennung der Ermordeten in den Krematorien sowie der Raub und die anschließende Verwertung ihres Hab und Guts für das NS-Regime. Insgesamt wurden mehr als 1,3 Millionen Menschen nach Auschwitz deportiert. Von ihnen wurden rund 900.000 direkt nach ihrer Ankunft vergast oder erschossen. Weitere 200.000 Häftlinge starben an den Folgen von Hunger und Krankheiten oder wurden zu einem späteren Zeitpunkt in die Gaskammern geschickt. Auschwitz gilt deshalb bis heute als Symbol für den Holocaust, den systematischen Mord an Jüdinnen:Juden in Europa.

LAGERALLTAG

Im gesamten Lagerkomplex waren die Lebensbedingungen der Häftlinge katastrophal. Sie waren mangelhafter Ernährung, menschenunwürdiger hygienischer und medizinischer Versorgung sowie den willkürlichen Misshandlungen ihrer Bewacher:innen bis zur Tötung ausgesetzt und starben massenhaft an Seuchen wie Typhus, Ruhr oder Cholera. Im Stammlager (Auschwitz I) wurden Häftlinge in Block 10 Opfer medizinischer Versuche, Block 11 diente als “Folterblock”. Zwischen beiden Blöcken erschoss die SS tausende Häftlinge an der „Schwarzen Wand“.

Ein exemplarischer Tag begann für die Gefangenen im Sommer um 5 Uhr, im Winter um 6 Uhr morgens. Nach dem Weckruf nahmen die Gefangenen Ersatzkaffee zu sich und suchten die Waschräume auf, von denen es allerdings zu wenige gab. Danach mussten sie zum Zählappell antreten und anschließend im Takt zur spielenden Lagerkapelle in Arbeitskommandos zur Zwangsarbeit ausmarschieren. Die Arbeitsbedingungen waren unmenschlich. Um 12 Uhr erhielten sie einen ¾ Liter wässrige Gemüsesuppe, die kaum Nährstoffe enthielt. Ein Arbeitstag dauerte bis um 18 Uhr, im Winter bis um 17 Uhr. Nach der Rückkehr ins Lager erfolgte der abendliche Zählappell. Die während der Arbeit Verstorbenen mussten dafür vom Arbeitsort mitgeschleppt werden. Der Appell konnte stundenlang dauern und drakonische Strafen für vermeintliche “Verstöße” gegen die Lagerordnung beinhalten. Im Anschluss erhielten die Häftlinge Suppe und etwas Brot mit Margarine.

Block 11 und links die „Schwarze Wand“ in Auschwitz I, Aufnahme aus dem Jahr 2000.

AUSCHWITZ I. (STAMMLAGER)

Innenansicht der Häftlingsbaracke im KZ Auschwitz-Birkenau, Aufnahme aus dem Jahr 2007.

Nachdem das Gebiet im Jahr zuvor im Rahmen des Überfalls auf Polen annektiert worden war, errichteten die Nationalsozialist:innen im Mai 1940 in einem Vorort der Stadt Oświęcim in Ostoberschlesien das erste von insgesamt drei Hauptlagern sowie 40 Nebenlagern des Komplexes Auschwitz. Anlass der Lagergründung waren die anhaltenden Masseninhaftierungen von Polinnen:Polen, die die Kapazitäten von lokalen Haftorten weit übertrafen. Für die Errichtung des Lagers siedelte das NS-Regime zunächst 1.200 Einwohner:innen auf dem leerstehenden Barackengelände der polnischen Armee an, welches als Lagerstandort ausgewählt worden war. Dieses erste Lager des Komplexes wurde später als „Auschwitz I“ und „Stammlager“ bekannt.

Am 14. Juni 1940 erreichte der erste Gefangenentransport das KZ. Bis März 1941 inhaftierte die SS insgesamt rund 10.900 überwiegend polnische Gefangene – die meisten von ihnen als “politisch” Verfolgte. Auch Frauen wurden im Stammlager inhaftiert. Im März 1942 richtete die Lager-SS ein Frauenkonzentrationslager in den Blöcken 1–10 ein. Hier inhaftierte sie überwiegend Jüdinnen aus der Slowakei. Zunächst fungierte Auschwitz als Durchgangs- und Quarantänelager, sowie als Exekutionsort für polnische Geiseln, Widerstandskämpfer:innen und “Intelligenzler”. Bereits in dieser ersten Phase des Lagers starb eine große Zahl von ihnen an den Folgen von Hunger und Folter, viele weitere wurden ermordet.

Anfang September 1941 versuchte die Lagerleitung erstmals, mithilfe des Giftgases Zyklon B Menschen massenhaft zu ermorden. Ein als “Leichenhalle” bezeichneter Raum im Stammlager wurde zur ersten provisorischen Gaskammer umgebaut. Die Leichen der Ermordeten wurden in Krematorien verbrannt.

Im Oktober 1941 wurden über 10.000 sowjetische Kriegsgefangene nach Auschwitz verschleppt. Sie wurden in abgesperrten Blöcken (Block 1–3, 12–14, 22–24) untergebracht. Die Kriegsgefangenen wurden beim Bau von Auschwitz II., dem Lager Birkenau, eingesetzt. Bis Februar 1942 starb der Großteil von ihnen an Krankheiten und Unterernährung. Auch Auschwitz I wurde bis 1944 immer weiter ausgebaut, um die Massen an Gefangenen aufnehmen zu können. 1944 umfasste das Stammlager insgesamt 28 zweigeschossige Ziegelsteinbaracken. Die wenigen hundert Überlebenden der ursprünglich über 10.000 Kriegsgefangenen wurden im März 1942 in das neue Lager Auschwitz II. (Birkenau) überstellt.

AUSCHWITZ II.: VERNICHTUNGSLAGER BIRKENAU

Nachdem am 1. März 1941 Heinrich Himmler das KZ Auschwitz besichtigt hatte, befahl er den Ausbau des Lagers. Daraufhin wurde mit dem Bau des zweiten Lagers begonnen: ein Kriegsgefangenenlager auf dem Gebiet des Dorfes Brzezinka (Birkenau). Die polnische Bevölkerung der umliegenden Dörfer wurde vertrieben und Kriegsgefangene aus dem Stammlager für den Bau eingesetzt. Über 9.000 von ihnen kamen dabei ums Leben.

Zunächst als Kriegsgefangenenlager geplant, wurde das KZ Auschwitz-Birkenau später zum Vernichtungslager. Der Großteil der Ermordungen in Auschwitz fand in Birkenau statt. Bis 1943 wurde das KZ erweitert, bis es etwa 140.000 Häftlinge unter katastrophalen Bedingungen hielt. Das Lager wurde unterteilt in ein Männerlager (BI b) und ein Frauenlager (BI a). Ab 1943 kamen weitere Lager wie das “Zigeunerlager” (BII e), das “Theresienstädter Familienlager” (BII b) und das “Quarantänelager” (BII a) hinzu.

Jüdische Männer, die der “Selektion” unterzogen wurden, kurz vor der Vergasung in Auschwitz-Birkenau, Mai 1944.

Jüdinnen:Juden bei der “Selektion” an der Rampe in Auschwitz-Birkenau, Mai 1944.

BIRKENAU ALS ZENTRUM DES NS-MASSENMORDS

Nachdem die im besetzten Polen errichteten Vernichtungslager Bełzec, Treblinka und Sobibór im Jahr 1943 aufgelöst wurden, wurde Auschwitz-Birkenau zum Zentrum des nationalsozialistischen Massenmords. Im selben Jahr wurden vier große Krematorien mit Gaskammern und Auskleideräumen in Betrieb genommen. In die größeren Gaskammern der Krematorien II und III wurden ca. 2.000 Menschen auf einmal gepfercht. Neben Jüdinnen:Juden wurden hier Menschen vergast und anschließend verbrannt, die nicht mehr arbeitsfähig waren.

AUSCHWITZ III. (KZ BUNA/MONOWITZ)

Ende Oktober 1942 eröffnete der Chemie- und Pharmakonzern I.G. Farben an der Stelle des polnischen Dorfes Monowice ein firmeneigenes Konzentrationslager: Das KZ Buna/Monowitz. Die I.G. Farben war direkt an den Verbrechen der SS in den Vernichtungslagern beteiligt. Der Konzern beutete Häftlinge als Zwangsarbeiter:innen aus, ließ Medikamente in grausamen Menschenversuchen testen und lieferte das Gas zur Ermordung in den Vernichtungslagern. Im KZ Buna/Monowitz wurden zehntausende nach Auschwitz deportierte Juden untergebracht. Auf dem Werksgelände der I.G. Auschwitz mussten sie Zwangsarbeit leisten. Wer nicht zur Zwangsarbeit selektiert wurde, wurde meist direkt nach der Ankunft ermordet. Die Bedingungen im Lager waren desaströs. Die Gefangenen starben aufgrund der mangelhaften Ernährung und Versorgung und den harten Arbeitsbedingungen, andere wurden ermordet und in die Gaskammern von Birkenau geschickt.

IG Farben-Werke Auschwitz, 1941.

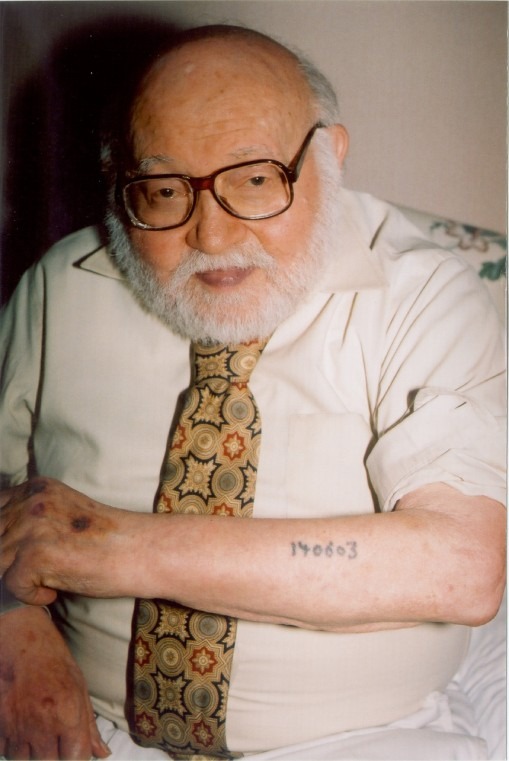

TÄTOWIERUNGEN

Der Auschwitz-Überlebende Sam Rosenzweig zeigt seine Tätowierung.

Das KZ Auschwitz II. (Birkenau) war das einzige Konzentrationslager, in dem ab Mitte 1942 Häftlingen die Häftlingsnummer tätowiert wurde. Dazu wurden ihnen Tätowierstempel mit breiten Nadeln in die Haut gepresst und anschließend Tinte in die Wunde gerieben. Zunächst wurden nur Jüdinnen:Juden auf diese Weise gekennzeichnet, ab 1943 wurde diese Praktik auf alle Häftlinge, die nicht als “Reichsdeutsche” galten, ausgeweitet. Jeder Häftling erhielt eine fortlaufende Nummer, die im KZ-Alltag den Namen ersetzte. Ab Februar 1943 wurden zudem „Z“-Nummern eingeführt, mit denen Sinti:zze und Rom:nja in das “Zigeuner-Lager” von Birkenau eingeliefert wurden. Mit „R“-Nummern wurden ab Oktober 1941 sowjetische Kriegsgefangene markiert.

DIE TÄTER:INNEN VON AUSCHWITZ

Insgesamt arbeiteten bis Kriegsende zwischen 8.000 und 8.200 SS-Männer im Lagerkomplex Auschwitz – außerdem 200 Frauen, die z. B. als Aufseherinnen beschäftigt wurden. Als Kommandant des Lagers setzte Heinrich Himmler im Mai 1940 den SS-Hauptsturmführer Rudolf Höß ein. Auf einem von der Außenwelt abgeschirmten Gebiet von ca. 40 Quadratkilometern („Zone of Interest“) schuf sich die SS ein Idyll voller Annehmlichkeiten. Während sie in den Lagern von Auschwitz an der organisierten Massentötung von Menschen mitwirkten, lebten sie mit ihren Familien in unmittelbarer Nähe der Lager und beschäftigten KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter:innen in Haus und Garten.

Nach der Befreiung des Lagers und dem Ende der NS-Herrschaft wurde gegen 673 Täter:innen – davon 21 Frauen – Anklage erhoben. Der wohl bekannteste Prozess wurde gegen Rudolf Höß vor dem Obersten Nationalen Tribunal Polens in Warschau geführt. Am 2. April 1947 wurde Höß zum Tode verurteilt. Er wurde am 16. April auf dem Gelände des KZ Auschwitz vor seiner ehemaligen Residenz mit Blick auf das Lager erhängt. Im gleichen Jahr wurden beim Krakauer Auschwitzprozess weitere 40 frühere SS-Wächter angeklagt. Gegen 23 Angeklagte ergingen Todesurteile, u. a. gegen den zweiten Auschwitz-Kommandanten Arthur Liebehenschel, den Leiter der politischen Abteilung Maximilian Grabner und die Leiterin des Frauenlagers Maria Mandel. Es folgten weitere Prozesse wie der Frankfurter Auschwitz-Prozess im Jahr 1963. Insgesamt mussten sich jedoch nicht mehr als 15 Prozent der Täter:innen vor den Gerichten verschiedener Länder verantworten.

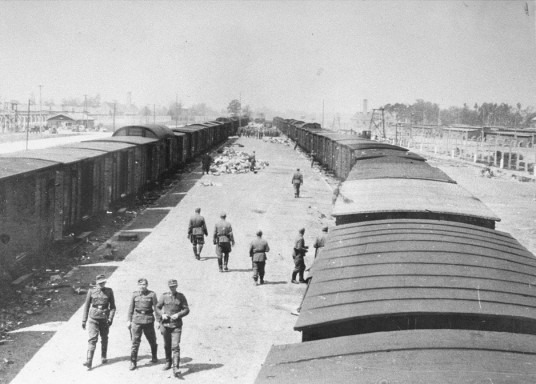

SS-Aufseher laufen entlang der Rampe in Auschwitz-Birkenau, Mai 1944.

BEFREIUNG

Kinder, die Auschwitz überlebt haben, stehen in Häftlingsjacken in Erwachsenengröße hinter einem Stacheldrahtzaun, 1945.

In den letzten Kriegsmonaten näherte sich die Rote Armee dem KZ Auschwitz. Im August 1944 begann die SS daher mit der stufenweise Evakuierung des Lagers sowie der Spurenbeseitigung ihrer Verbrechen. Dafür sollten die Mitglieder des jüdischen “Sonderkommandos”, welche die Ermordungen vorbereiten und die Leichen plündern und verbrennen mussten, ebenfalls ermordet, die Gaskammern demontiert und die Geheimakten verbrannt werden. Als die Mitglieder des “Sonderkommandos” einen Aufstand organisierten und das Krematorium IV mitsamt der Gaskammer sprengten, wurden die Beteiligten von der SS erschossen. Rund 65.000 “arbeitsfähige” Häftlinge wurden Mitte Januar 1945 in das “Altreich” zur Zwangsarbeit in den Rüstungsbetrieben überstellt, am 17. Januar begann die Endphase der Evakuierung. Etwa 56.000 Häftlinge wurden auf „Todesmärsche“ Richtung Westen geschickt, um ihre Befreiung durch die Rote Armee zu verhindern. Am 27. Januar konnte die Rote Armee Auschwitz befreien. Am Tag zuvor war das letzte Krematorium von der Lagerleitung gesprengt worden. Im Lager befanden sich nur noch rund 8.500 kranke Häftlinge, die nicht mehr auf die „Todesmärsche“ geschickt und zurückgelassen worden waren.

ERINNERUNG

STAATLICHES MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

Bereits wenige Monate nach der Befreiung von Auschwitz begann eine Gruppe ehemaliger polnischer Häftlinge, die Idee des Gedenkens an die Opfer öffentlich zu verbreiten. Am 2. Juli 1947 wurde dann auf dem Gelände der zwei erhaltenen Lagerbereiche Auschwitz I und II das „Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau“ ins Leben gerufen. 1979 wurde das ehemalige Lagergelände in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Das Museum ist für die Sammlung, Erhaltung, Konservierung sowie Erschließung von Materialien, Ausstellungsstücken und Objekten verpflichtet. Seit den 1980er Jahren werden deshalb beispielsweise Massen an Schuhen, Brillen sowie Zahnbürsten der Opfer des Vernichtungslagers ausgestellt. Doch auch Fotografien und künstlerische Arbeiten der Häftlinge werden gezeigt. Die Sammlung des Museums umfasst u. a. mehr als 80.000 Schuhe, etwa 3.800 Koffer, 12.000 Töpfe, 40 kg Brillen, 460 Prothesen, 2 Tonnen Haare sowie 40 Kubikmeter geschmolzene Metallgegenstände aus dem “Kanada” genannten Teil des Lagers, dem Magazin der Besitztümer der Opfer der Massenvernichtung.

Auf dem Gelände des ehemaligen KZ Auschwitz I (Stammlager) befindet sich seit 1955 eine Dauerausstellung, die die Funktionen des KZ als größte Massenvernichtungsanlage für die europäischen Jüdinnen:Juden dokumentiert. Auf dem Gelände des ehemaligen KZ Birkenau gibt es keine museale Ausstellung. Stattdessen wurde das Gelände in seinem ursprünglichen Zustand belassen, da hier die Mehrheit der Opfer ermordet wurde.

Fotogalerie mit Aufnahmen der in Auschwitz inhaftierten und ermordeten Personen.

Erna de Vries, Überlebende des Holocaust, fotografiert nach einem Zeitzeugengespräch anlässlich einer Vorführung des Dokumentarfilms „Ich wollte noch einmal die Sonne sehen“ über ihr Leben, Münster 2018.

ERINNERUNGSARBEIT VON ÜBERLEBENDEN

Auch außerhalb von Gedenkstätten und Museen leisten und leisteten Auschwitz-Überlebende Erinnerungsarbeit. So etwa Erna de Vries (* 21. Oktober 1923 †24. Oktober 2021), die als Zeitzeugin regelmäßig, auch in Schulen, von ihren Erlebnissen berichtete. Im Februar 2016 sagte sie noch mit 92 Jahren als Zeugin gegen den ehemaligen Wachmann des KZ Auschwitz Reinhold Hanning aus. Auch die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano (* 15. Dezember 1924 † 10. Juli 2021) engagierte sich in der Erinnerungsarbeit. Sie übernahmden Vorsitz des deutschen Auschwitz-Komitees, protestierte auf Demos gegen Neonazis und sang mit der Band Microphone Mafia auf Konzerten gegen rechts. Hugo Höllenreiner (* 15. September 1933 † 10. Juni 2015), der als Kind das “Zigeunerlager” Auschwitz und die Menschenversuche von Josef Mengele überlebte, berichtete seit den späten 1990ern in zahlreichen Vorträgen über seine Erlebnisse. Nicht alle Überlebenden können und wollen jedoch über das Erlebte sprechen. Einige von ihnen wählten den Weg der künstlerischen Verarbeitung. Die so entstandenen Gedichte, Zeichnungen und Skulpturen erzählen ihre Geschichten.

Autorin: Sarah Frecker

ONLINEQUELLEN

Auschwitz-Birkenau, Memorial and Museum: https://www.auschwitz.org/en/

Wollheim-Memorial: http://www.wollheim-memorial.de/