Ausgangssituation

Karte Frankreichs während der deutschen Besatzungszeit zwischen

Juni 1940 und November 1942.

Nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Nach einer kleineren Offensive Frankreichs gegen das Saargebiet folgte zunächst eine Phase der Ruhe, der sogenannte „Sitzkrieg“ entlang der Maginot-Linie. Diese Periode endete mit dem deutschen Überfall auf die neutralen Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg am 10. Mai 1940. Drei Tage später überquerten deutsche Truppen die Maas und besetzten am 14. Juni 1940 Paris. Der Ministerpräsident Frankreichs, Henri Philippe Pétain, unterzeichnete daraufhin am 22. Juni 1940 einen Waffenstillstandsvertrag mit dem Deutschen Reich.

In dem Vertrag wurde die Teilung Frankreichs in zwei Zonen festgelegt: Eine von den Deutschen besetzte Nordzone und eine vermeintlich „freie“ Südzone. Die Nordhälfte Frankreichs – einschließlich der Industriegebiete sowie der Atlantikküste – unterstand fortan einer in Paris residierenden deutschen Militärverwaltung unter General Otto von Stülpnagel. Im von der Wehrmacht zunächst unbesetzten Süden wurde unter Philippe Pétain das „Vichy-Regime“ etabliert. Das Vichy-Regime arbeitete jedoch mit den deutschen Besatzer:innen zusammen („Kollaboration“).

Die Résistance im Überblick

Gegen die Besatzung der Deutschen und die Kollaboration des Vichy-Regimes bildete sich in Frankreich Widerstand: die Résistance. Die Bewegung war in ihren politischen Einstellungen und ihrer Motivation divers. Neben Kommunist:innen engagierten sich u. a. auch Patriot:innen und Nationalist:innen gegen die NS- und Vichy-Regime. Ihre Aktionen waren ebenso vielfältig: Sabotage und Attentate, der Druck und das Verteilen von Flugblättern und illegalen Zeitungen, Demonstrationen, Hilfe für Verfolgte sowie Spionage für die Alliierten und die Exilregierung unter General Charles de Gaulle zählten zum breiten Spektrum ihrer Widerstandshandlungen.

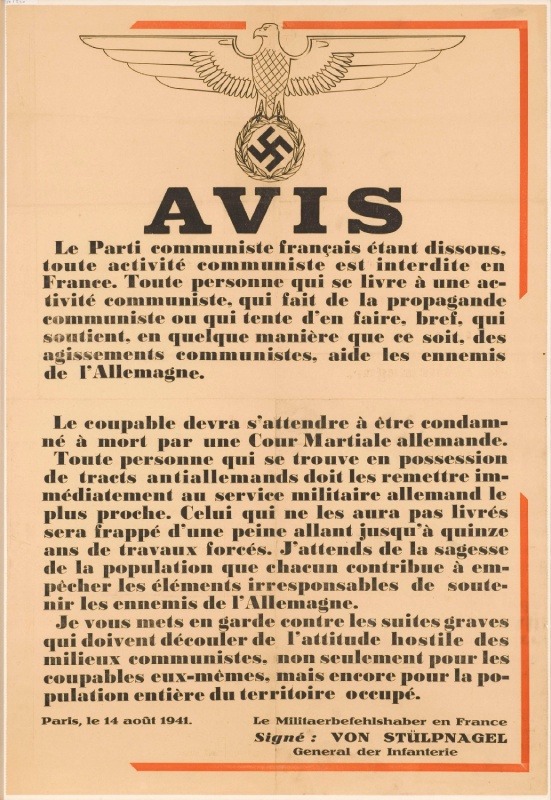

Bereits am 11. November 1940, dem Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges, kam es zu ersten Demonstrationen gegen die deutsche Besatzung. Größere Widerstandsaktionen entwickelten sich allerdings erst ab 1941 nach dem Überfall NS-Deutschlands auf die Sowjetunion. Als Reaktion auf den zunehmenden Widerstand verfügte der deutsche Militärbefehlshaber bereits im August 1941, dass „kommunistische Betätigung“ mit dem Tode bestraft werden und bereits inhaftierte Französinnen:Franzosen von nun an als Geiseln gelten sollten. Als „Vergeltungsmaßnahme“ durften sie erschossen werden. Mit Razzien wurde nach Résistance-Angehörigen gesucht und Verdächtige inhaftiert, deportiert und ermordet.

Mitglieder einer Résistance-Gruppe sammeln ihre Waffen ein und erhalten Anweisungen im Dorf Kersaint, etwas außerhalb von Brest, 16. August 1944.

Die Anfänge der Résistance

Deutsche Soldaten in einem Pariser Café, 1941.

KOMMUNISTISCHER WIDERSTAND

Antifaschistische Gruppen, insbesondere der Parti communiste français (Kommunistische Partei Frankreichs, kurz PCF), erkannten im Vichy-Regime schnell einen gefährlichen Feind. Über den Umgang mit den deutschen Besatzer:innen herrschte innerhalb der Partei jedoch Uneinigkeit. Während die Parteiführung des PCF bereits in den ersten Monaten der Besatzungszeit begann, bei den deutschen Besatzer:innen im Norden Frankreichs das legale Erscheinen ihrer Parteizeitung L’Humanité zu erwirken und zur Verbrüderung mit den „proletarischen deutschen Soldaten“ aufrief, engagierten sich andere Parteigenoss:innen auf lokaler Ebene im Widerstand. Zu ihnen gehörte auch Marie-Claude Vaillant-Couturier. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie Flugblattverteilungen und Untergrundzeitungen versuchten sie, auf die Gefahren des Vichy- und NS-Regimes aufmerksam zu machen und eine Art Gegenpropaganda zu etablieren, mit der sie die Bevölkerung zum passiven Widerstand aufrufen wollten.

Spätestens nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 endeten jedoch die Bemühungen der Parteiführung um eine Annäherung an die deutschen Besatzer:innen. Britinnen:Briten und Gaullist:innen wurden nun zu engen Verbündeten im Kampf gegen den Faschismus. Die Résistance-Bewegung gewann an Aufschwung. Ab Ende August verübten die kommunistischen „Bataillons de la jeunesse“ gezielt Anschläge auf deutsche Soldaten. Die deutsche Besatzungsmacht antwortete mit brutalen Geiselerschießungen und Deportationen.

Das Lothringerkreuz, seit dem 1. Juli 1940 Symbol des Gaullismus und für den Befreiungskampf, in Colombey-les-Deux-Églises.

Zu Beginn der deutschen Besatzung Frankreichs stand die Mehrheit der Bürger:innen sowie ein Großteil der Armee der Besatzungsmacht und dem Vichy-Regime positiv bis neutral gegenüber. Viele hofften, dass nun „Ordnung“ einkehren würde. Deshalb bestand die Résistance anfangs aus nur wenigen tausend überzeugten Gegner:innen der Besatzungsmacht, die sich nicht mit der Niederlage der Nation abfinden konnten. „Die“ Résistance gab es jedoch nicht. Vielmehr handelten mehrere Gruppierungen aus verschiedenen Motiven heraus. Erste Aufrufe zum Widerstand kamen von Vertreter:innen der in die Illegalität gedrängten Kommunist:innen und Antifaschist:innen, aber auch aus dem Kreis des patriotischen Bürgertums und des Militärs. Dabei blieb die Haltung vieler Gruppen gegenüber dem Vichy-Regime zunächst ambivalent. Während zum Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht aufgerufen wurde, brachten einige Gruppen Pétain Wohlwollen entgegen. Mit zunehmender Kollaboration Pétains mit dem NS-Regime nahm die Kritik am Vichy-Regime jedoch zu. Als im November 1942 die deutsche Wehrmacht auch die Südzone Frankreichs besetzte, brachen auch die treuesten Anhänger:innen Pétains endgültig mit dem „Helden von Verdun“.

Bekanntmachung des deutschen Militärbefehlshabers Otto von Stülpnagel über das Verbot der PCF, 14. August 1941. Für kommunistische Betätigung droht die Todestrafe.

GAULLISTISCHER WIDERSTAND

Der seit Juni 1940 im Exil in London entstehende „Gaullismus“ verkörperte den patriotisch bzw. nationalistisch motivierten Widerstand gegen die deutsche Besatzung. Charles de Gaulle, ein zu dieser Zeit noch unbekannter Brigadegeneral, rief in seinem „Appell vom 18. Juni“ – kurz vor der Unterzeichnung des Waffenstillstands am 22. Juni 1940 – via BBC von London aus dazu auf, den Krieg gegen Hitler-Deutschland fortzuführen:

„An alle Franzosen, Frankreich hat eine Schlacht verloren! Aber Frankreich hat nicht den Krieg verloren! Die Regierungskräfte konnten kapitulieren, sich der Panik ergeben, ihre Ehre vergessen und das Land der Knechtschaft ausliefern. Dennoch, nichts ist verloren! Nichts ist verloren, weil dieser Krieg ein Weltkrieg ist. (…) Eines Tages werden diese Kräfte den Feind zerschlagen.“

Sein Appell erzielte eine große Resonanz und gilt als der Gründungsaufruf der Forces françaises libres (Streitkräfte für ein freies Frankreich, kurz FFL). Die britische Regierung erklärte kurz darauf, dass sie de Gaulle als „Vertreter der französischen Interessen“ anerkenne. Am 24. September 1941 gründete de Gaulle aus dem Exil in London das Comité national français (Französisches Nationalkomitee, kurz CNF). Er bezeichnete es als „Exilregierung des Freien Frankreichs“. Trotz de Gaulles Bemühungen spielte er für die Résistance in Frankreich bis 1942 jedoch nur eine geringe Rolle. Konservative gaullistische Widerstandsgruppen waren zunächst nicht in gleicher Weise aktiv wie andere Résistance-Gruppen. Doch als der von ihnen erwartete „Tag X“ der Landung der Alliierten sich immer weiter verzögerte, wurden auch sie aktiv.

Erste größere Aktionen

Die erste auch international wahrgenommene Widerstandshandlung fand rund fünf Monate nach Beginn der deutschen Besatzung in Paris statt. Am 11. November 1940, dem Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg, versammelten sich mehr als 3.000 Studierende am Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe. Das Datum war symbolträchtig – denn auch wenn Deutschland nun die Oberhand hatte, hatte im Ersten Weltkrieg doch Frankreich gesiegt. Die Studierenden sangen die Marseillaise, die französische Nationalhymne, und skandierten „À bas Pétain“, „À bas Hitler!“ („Nieder mit Pétain/Hitler!“) und „Vive la France!“. Die deutschen Besatzer nahmen die Demonstration als Bedrohung wahr und schossen auf die unbewaffneten Demonstrant:innen. Eine weitere größere und spontane Widerstandshandlung folgte Ende Mai 1941 im Département Nord. Einem Streikaufruf folgend, legten rund 100.000 Bergarbeiter ihre Arbeit nieder. Spontane Widerstandshandlungen wie diese bildeten bis 1942 jedoch die Ausnahme.

General Charles de Gaulle bei der Niederlegung eines Kranzes am Grabmal des Unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe am 26. August 1944.

Bewaffneter Widerstand

Simone Segouin, Deckname Nicole Minet, eine französische Partisanin (FTP), die 25 Nazis in der Gegend von Chartres gefangen genommen hat, am 23. August 1944.

Bereits im Sommer 1940 bildeten sich erste bewaffnete Widerstandsgruppen aus den Reihen des PCF. Die kommunistische Organisation Spéciale etwa verübte Überfälle auf deutsche Besatzungseinrichtungen und führte Sabotageaktionen durch. Im Frühjahr 1942 ging sie, gemeinsam mit zwei weiteren militanten kommunistischen Gruppen, in der Francs-Tireurs et Partisans (Französische Freischärler und Partisanen, kurz FTP) auf. Nach anfänglichen Rekrutierungsschwierigkeiten führte die Einführung des „Service du Travail Obligatoire“ („Pflichtarbeitsdienst“, kurz STO) durch das Vichy-Regime dazu, dass sich auch viele nicht-kommunistische Bürger:innen der Gruppe anschlossen. Sie hofften, durch ihren Widerstand der Zwangsarbeit in Deutschland zu entgehen und die NS- und Vichy-Regime bekämpfen zu können. Die FTP verübte während der deutschen Besatzungszeit über tausend Aktionen, z. B. Sabotagen an Gleisen, Brücken und Lokomotiven. Doch auch Flugblattverteilungen und betrieblicher Widerstand gegen die Kriegsproduktion durch Sabotageakte gehörten zu ihrem Tätigkeitsbereich.

Neben kommunistischen Résistance-Gruppen waren auch politisch anders ausgerichtete Widerstandsgruppen aktiv, z. B. die „Libération Nord“ im besetzten Norden Frankreichs, eine Gruppe nicht-kommunistischer Gewerkschafter. Insgesamt erreichte der Umfang der bewaffneten Aktionen ein beachtliches Ausmaß: Nach Zahlen des Oberkommandos der Wehrmacht wurden im Jahr 1943 rund 25 Anschläge pro Tag verzeichnet.

Einigung des Widerstands

Durch die Spaltung Frankreichs in die Nord- und Südzone sowie die unterschiedlichen politischen Hintergründe der Widerstandsgruppen war eine Koordinierung der Résistance-Kräfte zunächst kaum möglich. Aktivitäten einzelner Gruppen beschränkten sich meistens auf nur eine der beiden Zonen. Gleichzeitig kam es innerhalb der Résistance immer wieder zu scharfen Auseinandersetzungen. Während etwa de Gaulle dazu aufrief, aus taktischen Gründen von Anschlägen abzusehen, versuchten kommunistische Widerstandskämpfer:innen, mit genau dieser Taktik die deutsche Besatzungsmacht zu zermürben. Ab 1942 begannen die verschiedenen Résistance-Gruppen jedoch, stärker untereinander sowie mit Charles de Gaulles „Freiem Frankreich“ in Kontakt zu treten.

Im Frühjahr 1943 beauftragte de Gaulle den nach London geflohenen Jean Moulin, nach Frankreich zurückzukehren und die Widerstandsgruppen zu vereinen. Moulin war im November 1940 vom Vichy-Regime seines Amtes als Präfekt enthoben worden und hatte sich danach dem Widerstand in der Südzone angeschlossen. Es gelang ihm, Vertreter der Widerstandsgruppen an einen Tisch zu bringen. Am 27. Mai 1943 gründeten die Führer der acht größten Widerstandsgruppen (unter ihnen z. B. Pierre Villon für den „Front National“, Claude Bourdet für „Combat“ und Pascal Copeau für die „Libération Sud“) mit sechs Parteivertretern und zwei Gewerkschaftsführern unter Moulins Vorsitz den Conseil National de la Résistance (Nationaler Widerstandsrat, kurz CNR). Das für de Gaulle wichtigste Ergebnis der Sitzung: Ein offenes Bekenntnis der Widerstandsbewegung zu seiner zentralen Rolle. Doch nur wenige Wochen später wurde Moulin an die Gestapo verraten und vom „Schlächter von Lyon“, Klaus Barbie, schwer gefoltert. Trotzdem gab er nichts preis. Auf dem Transport in Richtung KZ Auschwitz starb Moulin am 8. Juli 1943. Seinen Plan, den Widerstand vollends zu vereinen und zu strukturieren, konnte er nicht mehr verwirklichen.

Denkmal für Jean Moulin in Frankreich, Les Clayes sous Bois, Yvelines.

Das Lied „Chant des Partisans“ wurde so populär, dass man es als Hymne der Résistance und der Armee des „Freien Frankreichs“ bezeichnen kann.

Reaktionen der deutschen Besatzung

Verhaftung von Résistance-Mitgliedern durch französische Milizen,

7. Juli 1944.

Bereits im August 1941 verfügte der deutsche Militärbefehlshaber, dass bereits inhaftierte Französinnen:Franzosen als Geiseln galten und als „Vergeltungsmaßnahme“ für Widerstandstätigkeiten Dritter erschossen werden konnten. „Kommunistische Betätigung“ wurde mit dem Tod bestraft. Bei der Suche nach Résistance-Angehörigen führten sowohl die deutsche Wehrmacht und Polizei als auch die französische Polizei und Miliz Razzien durch, erschossen Menschen als „Vergeltungsmaßnahmen“ und verhafteten und deportierten Menschen, die der Widerstandstätigkeit verdächtigt wurden.

Wer verhaftet wurde, kam zunächst in eines der französischen Gefängnisse und wurde von der Gestapo verhört. Von dort konnte ohne Gerichtsurteil die Deportation in ein KZ erfolgen. Männer wurden in das Sammellager Compiègne-Royallieu verschleppt, Frauen kamen nach Romainville. Von dort wurden sie mit der Bahn weiter in deutsche KZ transportiert. Rund 86.000 aus politischen Gründen Inhaftierte kamen nach Deutschland. Etwa 40 Prozent überlebten die Haft nicht.

Rolle der Résistance bei der Befreiung

Frankreichs

Als die Alliierten im Juni 1944 in der Normandie landeten, nahm die Résistance eine wichtige Rolle ein. Nach detailliert ausgearbeiteten Plänen störten sie den deutschen Zug- und Schiffsverkehr, Nachrichtenverbindungen und attackierten Nachschubkonvois. Durch ihren Widerstand banden sie die Truppen der deutschen Wehrmacht, die dadurch nicht anderweitig eingesetzt werden konnten. In den ersten drei Monaten 1944 verübten sie knapp 1.500 Anschläge auf Infrastruktur und verursachten rund 300 Entgleisungen von Transport- und Versorgungszügen.

Im August 1944 traten in allen Teilen Frankreichs Résistance-Kämpfer:innen der deutschen Besatzung und den Kollaborateur:innen offen entgegen. Es gelang der Résistance, große Teile Südfrankreichs unter ihre Kontrolle zu bringen. Die deutsche Besatzung rächte sich mit Massakern an der französischen Bevölkerung. Bis zur Befreiung Frankreichs im September 1944 starben insgesamt zwischen 20.000 und 30.000 Résistance-Angehörige bei Kämpfen oder durch Exekutionen. Weitere rund 86.000 aus politischen Gründen Inhaftierte, unter ihnen viele Résistance-Angehörige, wurden nach Deutschland deportiert. Etwa 40 Prozent von ihnen überlebten die KZ-Haft nicht.

Mitglieder der französischen Armee schmücken ihren Jeep mit einem Bild von Hitler, um dessen Hals sie eine Kette gelegt haben, 21. November 1944.

Résistance in der französischen

Erinnerungskultur

Médaille de la Résistance mit Rosette. Mit ihr werden Personen und Institutionen ausgezeichnet, die sich durch ihre Taten und ihren Mut zur Befreiung Frankreichs und seiner Kolonien seit dem 18. Juni 1940 Verdienste erworben haben.

Bereits während des Zweiten Weltkrieges etablierte sich in Frankreich ein „gaullistischer Gründungsmythos“. Dieser beinhaltete die Vorstellung, dass die französische Bevölkerung mehrheitlich in der Résistance gekämpft und ihre Heimat unter Führung Charles de Gaulles am Ende so gut wie selbst befreit hätte. Dass das Vichy-Regime mit dem NS-Regime kollaboriert hatte und dass es nicht nur gaullistischen, sondern auch Widerstand aus anderen politischen Lagern gegeben hatte, fand nur wenig Beachtung. Auch die Bedeutung der Landung der Alliierten in der Normandie fand bis zum Jahr 2014 kaum Berücksichtigung in der französischen Erinnerung. Der „gaullistische Gründungsmythos“ hielt sich bis in die 1970er und 1980er Jahre, in denen Historiker:innen ein differenzierteres Bild zeichneten. Dennoch dauerte es noch bis 1995, bis der Staatspräsident Jacques Chirac die französische Mitschuld an der Verfolgung von Jüdinnen:Juden einräumte. Die Résistance wird heute in der Forschung als komplexes, sich veränderndes und auf eine kleine Minderheit beschränktes Phänomen betrachtet.

Autorin: Sarah Frecker

ONLINEQUELLEN

Geschichte Gurs in den Jahren 1939-1942, in: lpb Baden-Württemberg: https://www.gedenkstaetten-bw.de/gurs-und-vichy-regime#c61630

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Frankreich unter deutscher Besatzung: https://media.offenes-archiv.de/ha2_2_5_1_thm_2361.pdf

Maison d’Izieu, Antisemitische Gesetze: https://www.memorializieu.eu/de/geschichte/geschichte-warum-gab-es-judische-kinder-in-izieu/