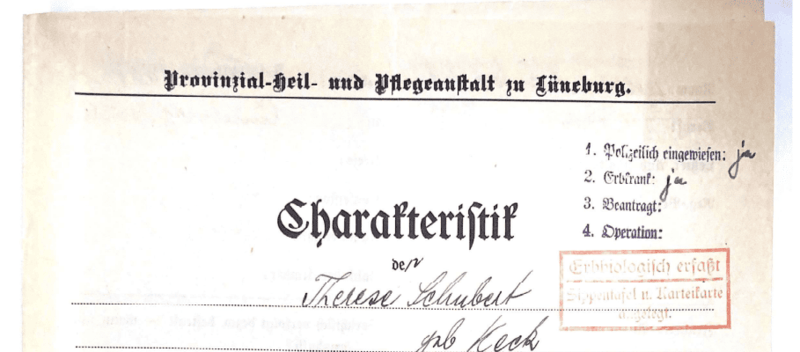

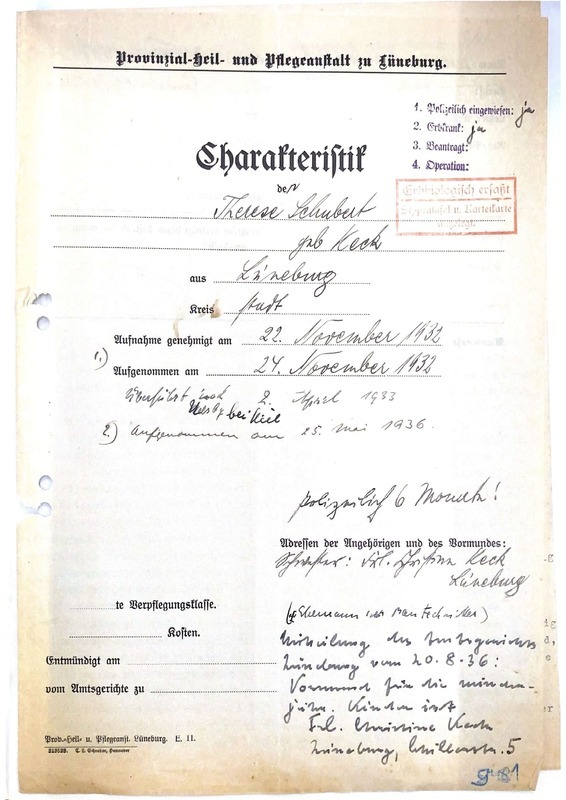

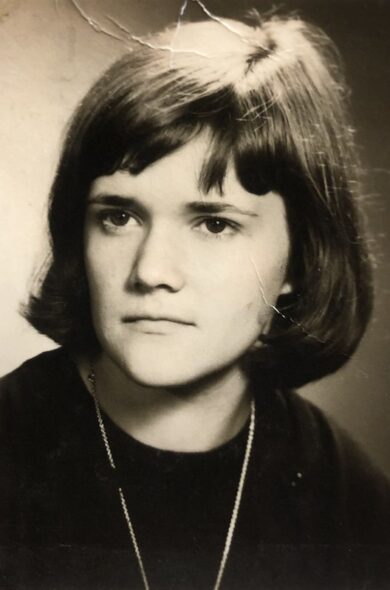

THERESE SCHUBERT ERMORDET

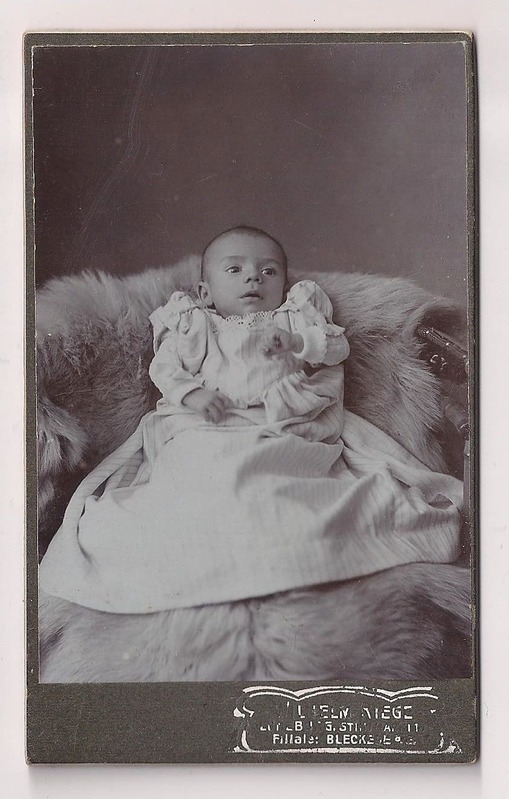

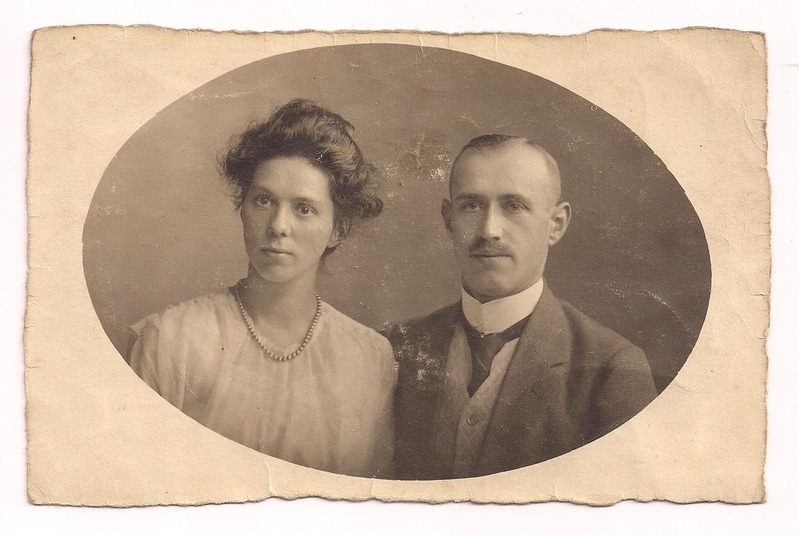

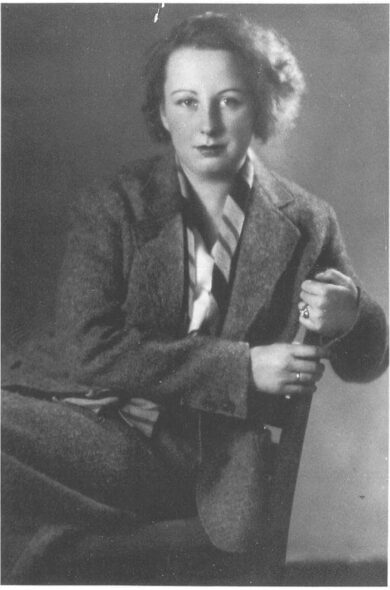

Therese Schubert, Portrait um 1920.

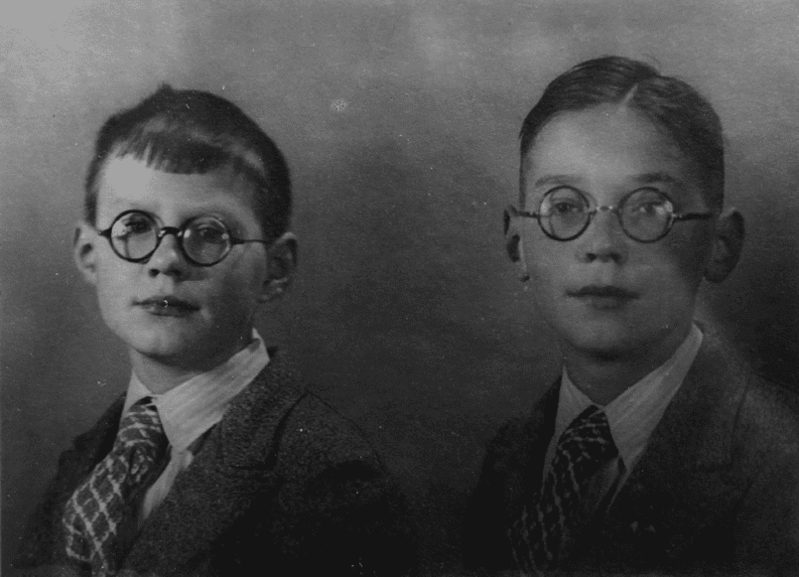

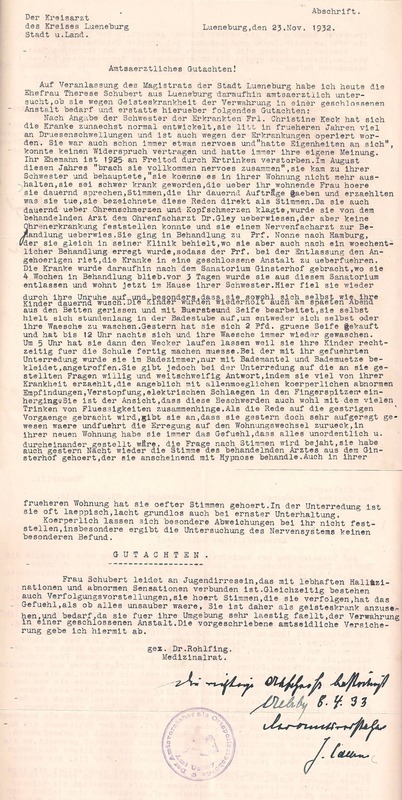

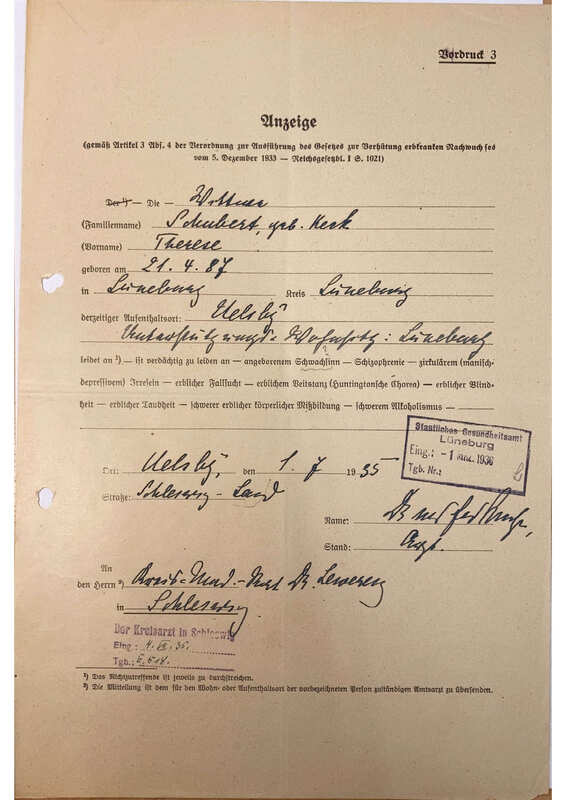

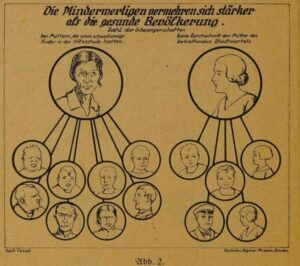

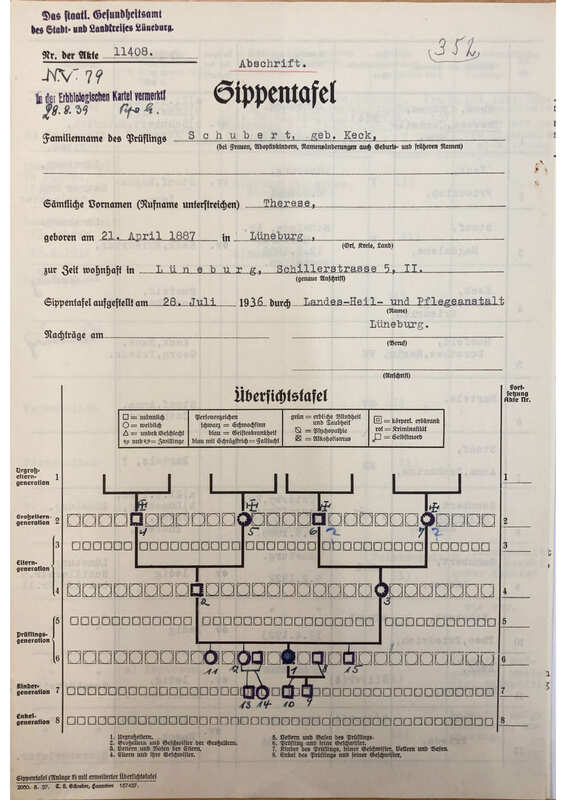

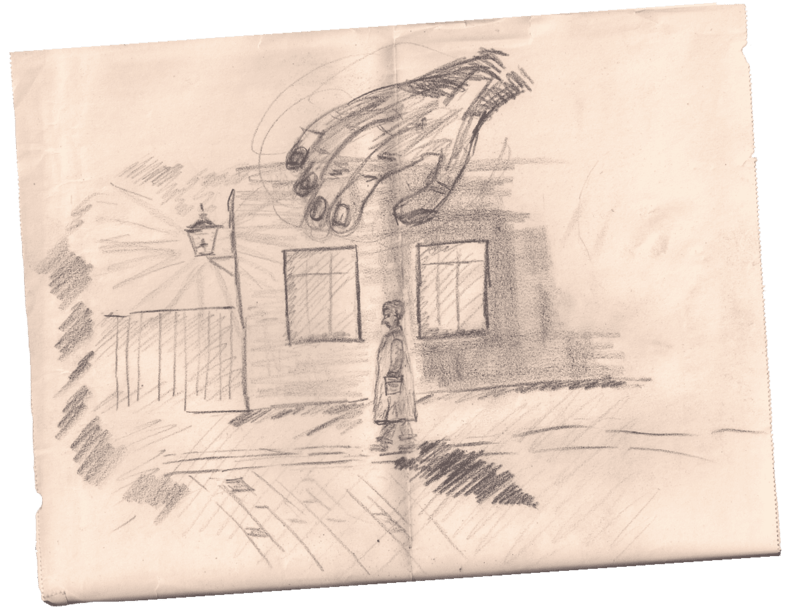

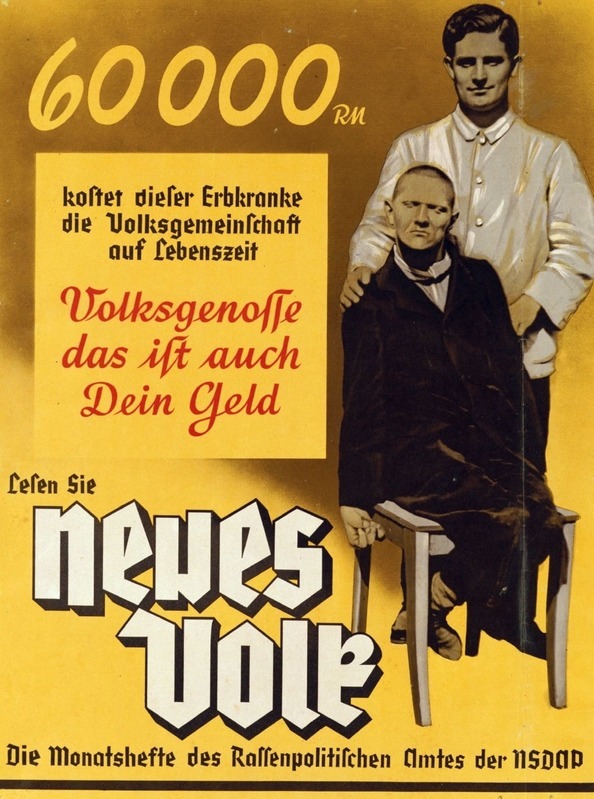

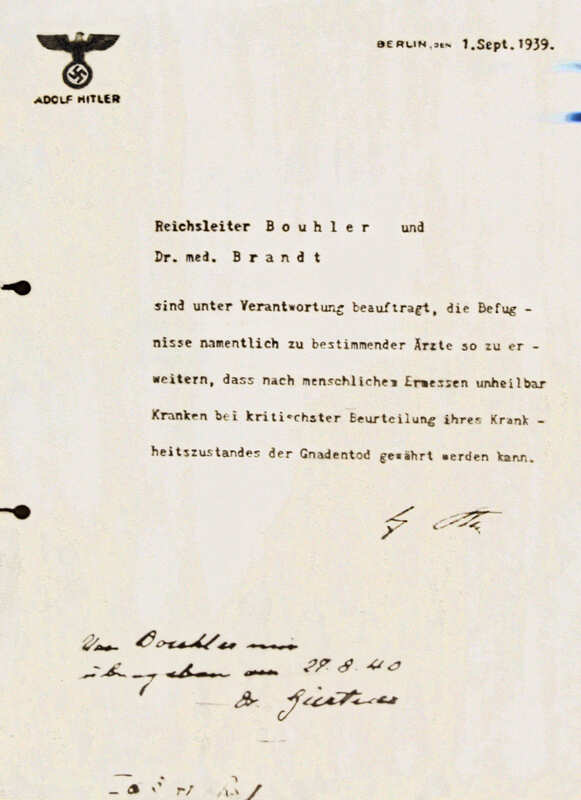

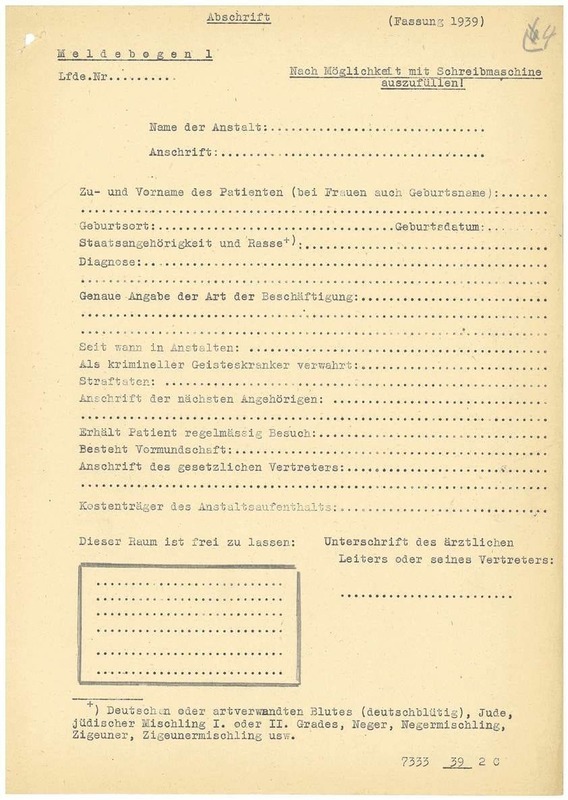

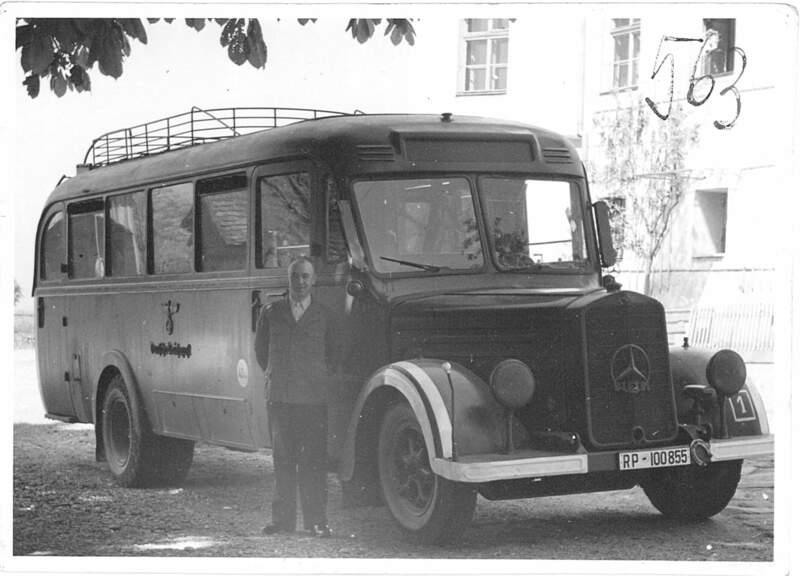

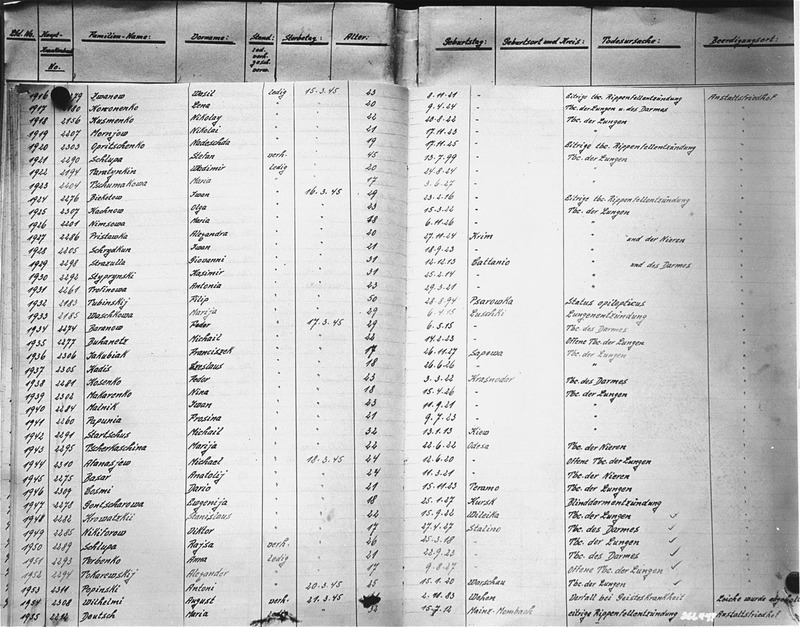

Therese Schubert führt ein ruhiges Leben als gelernte Erzieherin, Ehefrau und Mutter, bis ihre Welt plötzlich zusammenbricht: Ihr Ehemann wird tot aufgefunden, möglicherweise war es Mord. Sie entwickelt Halluzinationen und Zwangshandlungen. Was heute vielleicht als posttraumatische Belastungsstörung behandelt werden würde, macht Therese im Nationalsozialismus zu “lebensunwertem Leben”. Sie wird im Alter von 54 Jahren vergast.