Wer waren die “Berufsverbrecher”?

Es fällt leicht, sich Menschen, die in einem KZ inhaftiert waren, als Helden vorzustellen. Mutige Widerstandskämpfer:innen, oder Menschen, die unschuldige Opfer von Rassenwahn wurden, wie Jüdinnen:Juden. Doch es waren auch Menschen in KZs inhaftiert, die sich nicht so leicht in eine Schublade stecken lassen. Darunter diejenigen, die in ihrer Vergangenheit Straftaten begangen hatten. Viele Geschichten der als “Berufsverbrecher” oder “Gewohnheitsverbrecher” Stigmatisierten erzählen von einer Kindheit in den schweren Jahren der Weltwirtschaftskrise, von Massenarbeitslosigkeit und finanzieller Not, von kinderreichen Familien und sozialem Elend. Von Menschen, die bettelten (was verboten war), Brot stahlen, um zu überleben, und Kohlen, um nicht zu erfrieren.

Doch was viele nicht wissen: Sie alle hatten ihre von den Gerichten verhängten Strafen längst in regulären Haftanstalten abgesessen, bevor sie in Konzentrationslager deportiert wurden, um dort “durch Arbeit vernichtet” zu werden. Denn die Nazis glaubten, dass manche Menschen “kriminelle Gene” in sich trügen und sie deshalb immer wieder Straftaten begehen würden. Ein Recht auf Rehabilitation gab es im Nationalsozialismus nicht. Und auch lange Jahre und Jahrzehnte nach dem Ende des NS-Regimes war es keine Selbstverständlichkeit zu sagen: Niemand war zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert und dort den menschenunwürdigen Behandlungen, Folter und Mord ausgesetzt. Auch nicht überführte Straftäter:innen. „Crimes against criminals are still crimes”, schrieb Historiker Nikolaus Wachsmann.

Zum Begriff “Berufsverbrecher”

Die Nationalsozialist:innen bezeichneten Mehrfachstraftäter:innen, definiert als Personen, die innerhalb von fünf Jahren mindestens drei Mal zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden, als “Berufsverbrecher”. Sie wurden verdächtigt Straftaten zu begehen, um ihren Lebensunterhalt dadurch zu decken. Meistens hatten die Personen Eigentumsdelikte (Diebstahl, Hehlerei, Betrug, Urkundenfälschung) und seltener Sittlichkeitsverbrechen (Sexualstraftaten, z. B. auch homosexuelle Handlungen) begangen.

Wegen Gewaltverbrechen wie Körperverletzung oder Mord verurteilte Personen wurden hingegen nur in Einzelfällen als “Berufsverbrecher” bezeichnet. Ein Grund dafür ist, dass bei den begangenen Delikten das für die Stigmatisierung der “Berufsverbrecher” ausschlaggebende Motiv der “Gewinnsucht” fehlte.

Schon in den 1920er Jahren, also bereits vor der nationalsozialistischen Machtübernahme, wurde der Begriff “Berufsverbrecher” verwendet. Der Begriff ist, genauso wie der Begriff “Asoziale”, eine von außen auferlegte, diskriminierende Fremdzuschreibung. Die Verwendung dieser Begriffe ist heute, auch in Anführungszeichen gesetzt, in der historischen Forschung umstritten. Eine Selbstbezeichnung, auf die Forscher:innen stattdessen zurückgreifen würden, gibt es jedoch nicht – auch, da sich die Betroffenen selbst nicht als Gruppe verstehen. Der Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus (vevon), der sich seit seiner Gründung 2023 für das respektvolle Erinnern einsetzt, schlug vor, von den „Verleugneten” zu sprechen.

Warum wurden “Berufsverbrecher”

im Nationalsozialismus verfolgt?

Die Verfolgung von Personen, die von den Nationalsozialist:innen als “Asoziale” oder “Berufsverbrecher” stigmatisiert wurden, wurde mit dem Konzept der “Rassenhygiene” gerechtfertigt. In der nationalsozialistischen Ideologie war die Überzeugung verbreitet, dass bestimmte Menschen “kriminelle Gene“ in sich trugen, die vererbt werden könnten. Dass jemand “kriminelle Gene” in sich trug, sahen sie darin bewiesen, dass jemand zum wiederholten Male Täter:in wurde.

Um zu verhindern, dass sich die als “erbgesund” bezeichnete “deutsche Rasse” mit diesen “schädlichen Genen” vermischte, sollten diese Menschen aus der “Volksgemeinschaft” ausgeschlossen werden. „Eugenischer Rassismus” nennt man das auch. Ziel war es, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Kriminalität und abweichendes Verhalten nicht existieren sollten.

Die systematische Verfolgung von

“Berufsverbrechern” im NS: Überwachung

Das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher”

vom 24. November 1933.

Bereits in den 1920er Jahren wurde in Deutschland die Frage diskutiert, ob man Wiederholungstäter:innen, die damals schon als “Berufsverbrecher“ stigmatisiert wurden, präventiv in Haft nehmen sollte. In einem rechtsstaatlichen System wie der Weimarer Republik war das jedoch nicht möglich. Dies änderte sich im nationalsozialistischen Unrechtssystem. Die Betroffenen wurden nun offiziell erfasst und polizeilich überwacht. Straftäter:innen verbüßten ihre Strafe zunächst in Gefängnissen und konnten anschließend in die sogenannte “Sicherungsverwahrung“ überführt werden. Diese Maßnahme wurde von einem Richter in einem regulären Gerichtsverfahren angeordnet, sofern der Betroffene als “gefährlicher Gewohnheitsverbrecher“ eingestuft wurde. Die rechtliche Grundlage bildete das am 24. November 1933 erlassene „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher“ („Gewohnheitsverbrechergesetz”). Darin hieß es: „Wird jemand (…) als ein gefährlicher Gewohnheitsverbrecher verurteilt, so ordnet das Gericht neben der Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn die öffentliche Sicherheit es erfordert.“ Doch das war erst der Anfang der systematischen Verfolgung der “Berufsverbrecher”.

Die systematische Verfolgung von

“Berufsverbrechern” im NS: Haft

Ein grüner Winkel, den als “Berufsverbrecher” stigmatisierte Menschen auf den Häftlingsjacken tragen mussten.

Am 13. November 1933 trat ein Geheimerlass in Kraft, der die rechtliche Grundlage für die “Vorbeugungshaft“ von “Berufsverbrechern“ schuf. Diese “Vorbeugungshaft” musste nicht von einem Richter, sondern konnte direkt von der Polizei angeordnet werden. Nach Verbüßung der Haftstrafen wurden die Täter:innen nicht entlassen und, wie es heute üblich wäre, resozialisiert. Stattdessen wurden sie ohne ein Gerichtsurteil in die “Vorbeugungshaft“ überführt, die in einem Konzentrationslager vollstreckt wurde. Diese Haft war unbefristet und konnte nicht durch Rechtsmittel angefochten werden.

Es war nicht notwendig, dass eine Straftat begangen wurde oder auch nur ein Verdacht bestand. Die Betroffenen wurden mit einem grünen Winkel zwangsgekennzeichnet und im Lagerjargon als “BVler“ bezeichnet. Die systematische Verfolgung von “Berufsverbrechern“ wird auch durch eine großangelegte Razzia deutlich, die am 9. März 1937 stattfand. Heinrich Himmler hatte die Festnahme von 2.000 Personen angeordnet, die anschließend in verschiedene KZ deportiert wurden.

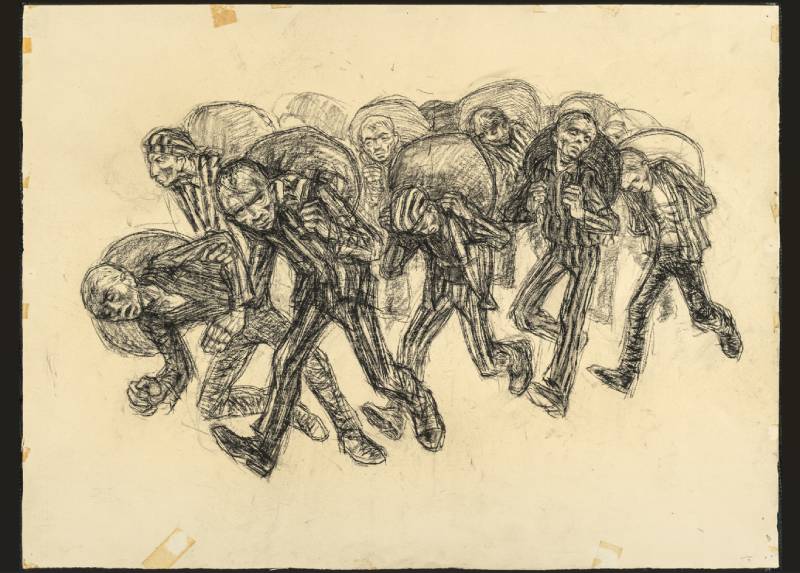

Das “Schuhläuferkommando“ im

KZ Sachsenhausen

Die Grafik von Helmut Krebs zeigt Häftlinge der Strafkompanie auf der Schuhprüfstrecke des KZ Sachsenhausen, um 1961.

Im KZ Sachsenhausen waren viele “Berufsverbrecher“ dem 1940 eingerichteten “Schuhläuferkommando“ zugeteilt, das unter den Häftlingen als ein besonders gefürchtetes Strafkommando galt. Die Häftlinge mussten auf einer speziell angelegten “Schuhprüfstrecke“ die Tauglichkeit von Schuhsohlen testen. Diese Strecke war 700 Meter lang und mit verschiedenen Bodenbelägen wie Split, Schotter, Lehm und Schlacke ausgestattet. Die Häftlinge wurden gezwungen, täglich bis zu 48 Kilometer zurückzulegen. Dabei waren sie Demütigungen und Folter ausgesetzt: Das SS-Wachpersonal schlug sie, hetzte Hunde auf sie, sie bekamen absichtlich zu kleine Schuhe oder Damenschuhe ausgehändigt oder ihnen wurde befohlen, barfuß zu gehen oder schwere Rucksäcke auf dem Rücken zu tragen. Wer vor Erschöpfung zusammenbrach, wurde auf der Stelle erschossen. Diesen Terror sollte niemand längere Zeit überleben und so war es auch, viele hunderte Menschen wurden in diesem Strafkommando ermordet.

MEHR LESEN

Die systematische Verfolgung von

“Berufsverbrechern” im NS: Ermordung

Im Laufe der Zeit wurden “Berufsverbrecher” noch radikaler verfolgt. Ab September 1941 konnten sogenannte “gefährliche Gewohnheitsverbrecher“ sogar mit der Todesstrafe bestraft werden. Das Himmler-Thierack-Abkommen vom September 1942 führte zur Überführung von 20.000 Justizhäftlingen in KZ, mit dem Ziel der “Vernichtung durch Arbeit“.

Diese systematische Mordaktion überlebten viele nicht. Genaue Opferzahlen sind nicht bekannt, jedoch geht die historische Forschung davon aus, dass mindestens 70.000 Menschen mit einem schwarzen oder grünen Winkel in KZ inhaftiert wurden. Zudem wurden “Berufsverbrecher“ auch Opfer von Zwangssterilisation und “Euthanasie“.

Kontinuitäten der Ausgrenzung

Viele Menschen, die die nationalsozialistische Verfolgung als “Asoziale” und “Berufsverbrecher” überlebt hatten, erlebten bei ihrer Rückkehr zu ihren Familien Tabuisierung, Ablehnung und Scham. Oft wurde das Unrecht, das ihnen in den Konzentrationslagern widerfahren war, nicht als solches anerkannt. Vielmehr waren viele der Ansicht, dass die Betroffenen „zu Recht“ inhaftiert worden seien. Es dauerte Jahrzehnte, um diese fortwährende Stigmatisierung in der Gesellschaft zu überwinden. Selbst aus den Reihen anderer NS-Verfolgter erfuhren die “Berufsverbrecher” Ablehnung. Auf Mahnmalen wurden die grünen und schwarzen Winkel nicht berücksichtigt, und die Stimmen der Betroffenen blieben ungehört. Ein früher Versuch zur Selbstorganisation, initiiert von dem Maler Georg Tauber, der wegen seiner Drogensucht inhaftiert und als “Asozialer” in mehrere KZ deportiert wurde, scheiterte letztendlich.

Sowohl in der BRD als auch in der DDR setzten sich Diskriminierungen, beispielsweise von armutsbetroffenen Menschen, weiter fort. Das ist auch in der Gesetzgebung der 1960er Jahre zu sehen. Im Bundessozialhilfegesetz von 1961 wurden Sozialhilfeempfänger als “Gefährdete“ eingestuft, die „aus Mangel an innerer Festigkeit ein geordnetes Leben in der Gemeinschaft nicht führen können“. Diese “Gefährdeten” konnten in „einer geeigneten Anstalt“ per Gerichtsbeschluss eingewiesen werden, z. B. in dem Falle, dass „der Gefährdete besonders willensschwach oder in seinen Trieben besonders hemmungslos ist“. Weiter hieß es auch im Gesetz: „Weigert sich jemand trotz wiederholter Aufforderung beharrlich, zumutbare Arbeit zu leisten, und ist es deshalb notwendig, ihm oder einem Unterhaltsberechtigten laufende Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren, so kann seine Unterbringung zur Arbeitsleistung in einer von der zuständigen Landesbehörde als geeignet anerkannten abgeschlossenen Anstalt (…) angeordnet werden.“ Dieser Paragraph wurde in den 1970er Jahren wieder aus dem Gesetz gestrichen.

Wiedergutmachung

Nach Kriegsende wurden mehrere Verfolgtengruppen, darunter die als “Berufsverbrecher” verfolgten, absichtlich von der Wiedergutmachung ausgeschlossen. Erst im Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG-Härterichtlinien von 1988) hatten sie die Möglichkeit, eine Entschädigung zu beantragen. Im Gegensatz zu den Gruppen “Asoziale“, “Euthanasiegeschädigte“ und Homosexuelle wurden sie jedoch nicht ausdrücklich im Gesetz als anspruchsberechtigt erwähnt. Bis zum Jahr 2019 erhielten lediglich 46 Personen, die als “Berufsverbrecher“ verfolgt wurden, eine Entschädigung.

Im Bundestagsbeschluss vom 13. Februar 2020 wurde beschlossen, den Betroffenen den Zugang zu Entschädigungen zu erleichtern. In diesem Zusammenhang wurden “Berufsverbrecher“ ausdrücklich in § 1 Absatz 1 der AKG-Härterichtlinie als legitime Leistungsempfänger:innen ergänzt. Dennoch werden sie im Rahmen des AKG als „Opfer“ und nicht als „Verfolgte“ bezeichnet, im Gegensatz zu anderen im BEG anerkannten Gruppen, wie beispielsweise Jüdinnen:Juden oder politisch Verfolgte. Diese Unterscheidung impliziert, dass “Asoziale“ und “Berufsverbrecher“ als Verfolgte „zweiter Klasse“ angesehen werden, was für die Überlebenden und ihre Nachkommen verletzend sein kann. Aus diesem Grund wird die Umsetzung des Bundestagsbeschlusses kritisiert. Seitdem wurde von den Betroffenen der Verfolgtengruppen “Asoziale“ und “Berufsverbrecher“ kein Antrag auf Entschädigung mehr gestellt. Aktuell würde eine bewilligte Entschädigung für die Betroffenen auf Grundlage des AKG eine einmalige Beihilfe von 2.556,46 Euro umfassen.

Die Anerkennung der “Asozialen” und

“Berufsverbrecher” durch den deutschen

Bundestag

Der vom Deutschen Bundestag angenommene Antrag zur Anerkennung der von den Nationalsozialist:innen als “Asoziale” und “Berufsverbrecher” Verfolgten.

Am 13. Februar 2020 nahm der Deutsche Bundestag einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Anerkennung der von den Nationalsozialisten als ,Asoziale‘ und ,Berufsverbrecher‘ Verfolgten“ an. Alle Fraktionen stimmten dafür – bis auf die AfD, die sich enthielt. Den Bundestagsbeschluss angestoßen hatte eine Petition, die von dem Sozialwissenschaftler und Nachkommen Prof. Dr. Frank Nonnenmacher und Unterstützer:innen 2018 ins Leben gerufen und von über 20.000 Menschen unterzeichnet wurde. Mit der Anerkennung beschloss der Bundestag, die als “Asoziale” und “Berufsverbrecher” Verfolgten „zukünftig stärker in das öffentliche Bewusstsein [zu] rücken und ihnen einen angemessenen Platz im staatlichen Erinnern [zu] verschaffen“. Ein zentraler Satz des Beschlusses lautet: „Niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert, gequält oder ermordet.“ Jeder Mensch, der in einem KZ inhaftiert war, ist ein Opfer des nationalsozialistischen Unrechtssystems geworden. Das schließt auch Menschen, die mit dem schwarzen und grünen Winkel zwangsgekennzeichnet wurden, ein. So ist es seit dem Tag des Beschlusses nun auch offiziell die Haltung der Bundesregierung.

Was bedeutet dieser Beschluss für die Überlebenden und ihre Nachkommen? Es bedeutet eine späte – sehr späte – Anerkennung. Sie kam so spät, dass fast keine Überlebenden mehr da sind, die sich darüber freuen könnten. Aber immerhin kam die Anerkennung überhaupt. Es gibt zehntausende, vielleicht sogar hunderttausende Nachkommen, für die die Anerkennung etwas Positives bewirken kann. Sie kann dazu beitragen, die tief verwurzelten und zum Teil bis heute noch bestehenden Schamgefühle und das Schweigen in den Familien aufzubrechen und abzubauen. Denn gerade eine öffentliche Anerkennung ihres unverschuldeten Leidens ist für die Nachkommen dieser Verfolgtengruppe besonders wichtig, waren sie doch Jahrzehntelang mit dem Stigma konfrontiert, die “Berufsverbrecher” seien „zu Recht” im KZ inhaftiert gewesen.

Autorin:Lena Knops

Hinweis: Trotz großer Recherchebemühungen ist es uns nicht gelungen, für einige der verwendeten Bilder Urheber:innen bzw. Rechteinhaber:innen ausfindig zu machen. Sollten Sie Rechte an einem der verwendeten Bilder innehaben, melden Sie sich bitte bei uns unter info@nsberatung.de

ONLINEQUELLEN

Bundestagsbeschluss vom 13.02.2020 über die Anerkennung von “Asozialen” und “Berufsverbrechern” als NS-Opfer: bundestag.de

Podcast: Deutschlandfunk, Die Verleugneten. Im KZ mit dem grünen und schwarzen Winkel, von Alexa Hennings, 17.10.2023: hoerspielundfeature.de

Podcast: SWR2 Wissen, “Asoziale” und “Berufsverbrecher” – Die verleugneten Nazi-Opfer, von Peter Bratenstein, 19.01.2024: swr.de

Projekt „Die Verleugneten”: https://www.die-verleugneten.de/

Ausstellung: „Die Verleugneten. Opfer des Nationalsozialismus 1933 – 1945 – heute“. Die Ausstellung wurde am 10. Oktober 2024 in Berlin eröffnet. Im März 2025 wird sie in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zu sehen sein, anschließend in Köln, Leipzig und Osthofen. die-verleugneten.de/ausstellung

Theater: „F. Zawrel – Erbbiologisch und sozial minderwertig”, ein Figurentheaterabend von Nikolaus Habjan und Simon Meusburger, Deutsches Theater Berlin: deutschestheater.de

Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus e.V. (vevon): dieverleugneten-vevon.de