Kontrolle und Verstaatlichung der

Filmindustrie

Wer die Kontrolle über die Filmindustrie eines Landes hat, hält viel Macht in den Händen – denn durch Filme können Massen beeinflusst und Ideologien verbreitet werden. Das war auch den Nationalsozialist:innen bewusst. Sie hatten es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die deutsche Filmindustrie zu verstaatlichen, um so die vollständige Kontrolle über sie zu haben und sie für propagandistische Zwecke instrumentalisieren zu können, wie immer sie es wollten.

Bereits acht Wochen nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und zwei Wochen nachdem er Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda geworden war, hielt Joseph Goebbels eine Rede im Berliner Hotel Kaiserhof vor Filmschaffenden. „Jetzt sind wir da“ und „wir gehen nicht mehr!“ prophezeite er. Seine zentrale Botschaft „Kunst [ist] nur dann möglich, wenn sie mit ihren Wurzeln in das nationalsozialistische Erdreich eingedrungen ist”, sollte den Filmschaffenden unmissverständlich klar machen, dass die Filmindustrie nach den antisemitischen und nationalistischen Vorstellungen der neuen Machthaber radikal umgeformt werden würde. Nur einen Tag später kündigte der größte deutsche Filmkonzern, die Universum-Film AG (Ufa), in vorauseilendem Gehorsam an, ihre jüdischen Mitarbeiter:innen „infolge nationaler Umwälzungen in Deutschland“ zu entlassen. Wie das „Kabarett der Komiker” in Berlin, erhielten viele Häuser eine neue Leitung, die auf der Linie der Partei war. Nur wenige bleiben, wie Werner Finck, der zunächst noch das berühmte Theater „Katakombe” betrieb.

Hitler und Goebbels mit Filmproduzent Günther Stapenhorst (links) bei der UFA im Studio Babelsberg.

Die Nationalsozialist:innen intervenierten in allen Bereichen der Filmindustrie. Sie änderten das Lichtspielgesetz, führten Zensur ein und schufen neue Prädikate wie “Film der Nation” oder “staatspolitisch wertvoll”. Das Prädikatsystem wurde zum Werkzeug der Nationalsozialist:innen: Steuererleichterungen für bestimmte Prädikate boten einen Anreiz für die Filmschaffenden, regimekonforme Filme zu produzieren. Im Jahr 1936 schafften die Nationalsozialist:innen die Filmkritik ab. Wo sich zuvor Filmkritiker noch kritisch mit Filmen auseinandergesetzt und ihre individuelle Meinung geäußerten hatten, fassten von nun an “Filmbeobachter” den Inhalt der Filme zusammen und äußerten sich darüber hinausgehend nur noch im Sinne des Regimes zu den Filmen. Im Laufe der Jahre zentrierte sich die Macht über die NS-Filmpolitik immer weiter auf die Person Goebbels, den selbsternannten „Schirmherrn des deutschen Films“. Er hatte enormen Einfluss auf alle Bereiche der Filmindustrie. Dennoch kam es zu internen Machtkämpfen, und auch Hitler selbst griff immer wieder direkt in die Filmindustrie ein. Nach und nach wurden neben der Ufa auch die anderen deutschen Filmfirmen wie Tobis, Terra und Bavaria aufgekauft und unter staatliche Kontrolle gebracht, bis am 10. Januar 1942 alle staatlichen Filmfirmen in der Ufa-Film GmbH (UFI) vereint wurden.

Im Juli 1933 wurde die Reichsfilmkammer (RFK) gegründet. Zwei Monate später wurde sie als Unterabteilung in die Reichskulturkammer (RKK) eingegliedert, deren Präsident Joseph Goebbels war. Die Nationalsozialist:innen intervenierten in allen Bereichen der Filmindustrie. Sie änderten das Lichtspielgesetz, führten Zensur und Prädikatisierung von Filmen ein und schafften 1936 sogar die Filmkritik ab. Stattdessen gab es nur noch die „Filmbetrachtung“, die dem Nationalsozialismus verpflichtet war. Im Laufe der Jahre zentrierte sich die Macht über die NS-Filmpolitik immer weiter auf die Person Goebbels, den selbsternannten „Schirmherrn des deutschen Films“. Er hatte enormen Einfluss auf alle Bereiche der Filmindustrie. Das bedeutete aber nicht, dass seine Macht grenzenlos war. Es kam zu internen Machtkämpfen, und auch Hitler selbst griff immer wieder direkt in die Filmindustrie ein. Nach und nach wurden neben der Ufa auch die anderen deutschen Filmfirmen wie Tobis, Terra und Bavaria aufgekauft und unter staatliche Kontrolle gebracht, bis am 10. Januar 1942 alle staatlichen Filmfirmen in der Ufa-Film GmbH (UFI) vereint wurden.

Die Ufa

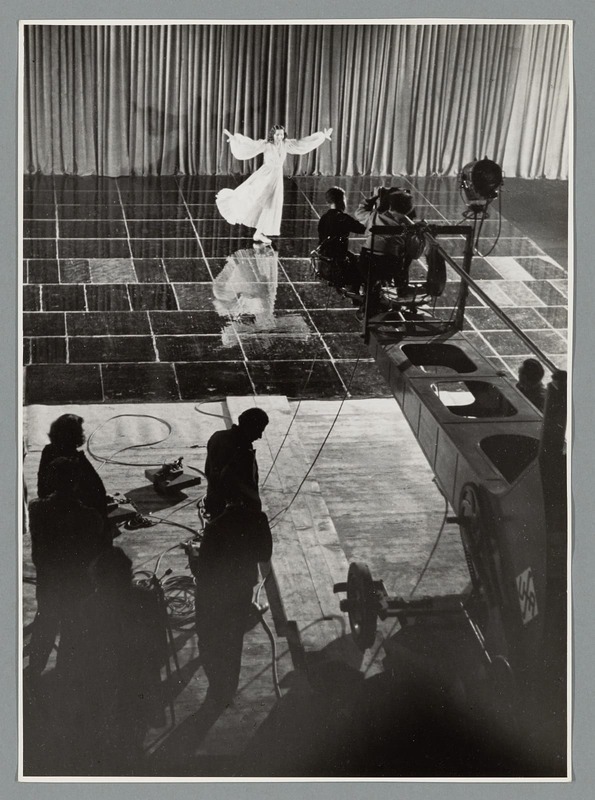

Dreharbeiten zu einem Tanzfilm im Ufa-Atelier, Studio Babelsberg,

Berlin 1933/1941.

1933 war die Universum-Film AG, besser bekannt unter der Abkürzung Ufa, der größte deutsche Filmkonzern. Auf ihrem Filmgelände in Berlin-Babelsberg, das bis heute in Betrieb ist, wurden schon zur Weimarer Zeit Meilensteine der Filmgeschichte wie „Metropolis“ (1927) von Fritz Lang oder „Der blaue Engel“ (1930) mit Marlene Dietrich gedreht. Die Ufa wurde, nachdem sie in eine finanzielle Krise geraten war, 1927 von dem rechtskonservativen Medienmogul Alfred Hugenberg, der einige Wochen lang in Hitlers Kabinett als Reichswirtschaftsminister eingesetzt wurde, erworben und wieder saniert. Die Ufa stieg schließlich zum zweitgrößten Filmimperium der Welt nach Hollywood auf. Während des Nationalsozialismus wurde sie zunehmend unter die Kontrolle der neuen Machthaber gestellt. 1937 gelang dem Regime die Verstaatlichung der Ufa: Hugenberg, der politisch längst verdrängt worden war, verkaufte seine Aktien unter Druck.

Ausschluss und Verfolgung jüdischer

Theater- und Filmschaffender

Jüdinnen:Juden wurden von vornherein aus der neuen nationalsozialistischen Theater- und Filmindustrie ausgeschlossen. Bereits im Juni 1933 wurde durch eine Verordnung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda verfügt, dass jeder, der „an der Herstellung eines deutschen Filmstreifens mitwirken will, deutscher Abstammung sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen“ muss. Jüdische Filmschaffende durften außerdem nicht Mitglied in den Einzelkammern der RKK werden, was faktisch einem Berufsverbot gleichkam und den Betroffenen die Existenzgrundlage in Deutschland entzog. Viele Jüdinnen:Juden verließen Deutschland und hinterließen für immer eine große Lücke auf den deutschen Bühnen, vor und hinter der Filmkamera. Viele, wie Siegfried Arno, Curt Bois, Felix Bressart, Paul Graetz und Fritzi Massary, die in die USA immigrierten, versuchten ihre Karrieren im Ausland weiterzuführen. Doch das war oft mit erheblichen Herausforderungen verbunden, wie der Sprachbarriere und mangelnder Nachfrage. Nur die wenigsten, wie Hedy Lamarr, Billy Wilder und Peter Lorre, der dem internationalen Publikum als Bösewicht aus Fritz Langs Erfolgsfilm „M” (1931) bekannt war, konnten den Traum einer erfolgreichen Karriere in Hollywood verwirklichen. Andere überlebten die nationalsozialistische Verfolgung nicht. Unter ihnen waren Max Ehrlich, Kurt Gerron, Fritz Grünbaum, Erna Leonhard, Paul Morgan und Otto Wallburg.

Auch anderweitig „unerwünscht” gewordene Personen aus der Theater- und Filmindustrie konnten jederzeit aus der RKK ausgeschlossen werden. Möglich machte das die absichtlich vage formulierte „Zuverlässigkeitsklausel”, die in der Ersten Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetz vom 1. November 1933 festgeschrieben war: „Die Aufnahme in eine Einzelkammer kann abgelehnt oder ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß die in Frage kommende Person die für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit und Eignung nicht besitzt.”

ZWISCHEN KOOPERATION, ANPASSUNG UND RÜCKZUG

Und wie erging es den Theater- und Filmschaffenden, die die Wahl hatten, in Deutschland zu bleiben? Viele waren aus Überzeugung dazu bereit, mit dem NS-Regime zu kooperieren. Ein bekanntes Beispiel ist Leni Riefenstahl, die als Regisseurin der NS-Propagandafilme wie „Triumph des Willens” eng mit dem Regime zusammenarbeitete und das persönliche Vertrauen Hitlers genoss. Andere entschlossen sich, sich dem Regime vorrangig aus Karrieregründen anzupassen.

Einige spürten womöglich innere Widerstände, versuchten sich jedoch trotzdem mit den Machthabern zu arrangieren. Denn selbst den Stars des deutschen Films war klar: Egal wie berühmt und angesehen sie bisher gewesen waren – wenn sie nicht nach den Regeln des Regimes spielten, drohten ihnen die schlimmsten Konsequenzen. So versuchte auch Hans Albers, einer der größten Stars des NS-Regimes, sich möglichst „unpolitisch“ nach außen zu geben. Bei Goebbels, der in dem Publikumsliebling einen gut aussehenden, blonden, blauäugigen “Vorzeige-Arier” sah und enorme Honorare für ihn genehmigte, wollte er nicht in Ungnade fallen. Es war ein Balanceakt: Er spielte in einigen Propagandafilmen mit und trennte sich öffentlich von seiner jüdischen Partnerin Hansi Burg, die ins Exil fliehen konnte. Manche wollten sich auf dieses gefährliche Spiel nicht einlassen und zogen sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, in die sogenannte „Innere Emigration“. So versuchten sie, ihre Überzeugungen im Verborgenen zu bewahren und den Druck des Regimes zu umgehen.

Der Schauspieler Otto Wallburg wurde 1944 im KZ Auschwitz ermordet.

Filmproduktion im NS

In der NS-Zeit sollten die Menschen ständig leichten Zugang zu Informationen und Unterhaltung aus den von den Nazis indoktrinierten Leitmedien haben. Alle Mitglieder der “Volksgemeinschaft” sollten Radio hören, ins Kino, Theater oder zu Konzerten gehen können.

Über 1.000 Spielfilme wurden während der NS-Zeit produziert, dazu kamen Dokumentarfilme, Kulturfilme, Kurzfilme und die Wochenschau, das wichtigste Informationsformat des Regimes. Die Beiträge, in denen beispielsweise der Kriegsverlauf propagandistisch für das deutsche Publikum dargestellt wurde, wurden häufig von Hitler persönlich abgenommen und seit 1938 in den Kinos vor jedem Spielfilm gezeigt. Die zwei wichtigsten Genres des Spielfilms waren Propagandafilm und Unterhaltungsfilm.

UNTERHALTUNGSFILME

Etwa die Hälfte aller während der NS-Zeit produzierten Filme fielen in das Genre Unterhaltungsfilm. Sie sollten eine zentrale Aufgabe erfüllen: Die Menschen sollten von Not, Sorgen und Ängsten abgelenkt und auf andere Gedanken gebracht werden. Dazu wurde eine Fülle von leichten Komödien, Heimat- und Abenteuerfilmen sowie Musik-, Tanz und Operettenfilmen produziert. Der Krieg durfte darin nicht erwähnt und teilweise durften nicht einmal nationalsozialistische Symbole gezeigt werden, die den Menschen in der Realität alltäglich begegneten, wie etwa ein Bild Hitlers an der Wand. Dennoch floss NS-Ideologie in die Filme ein, manchmal sehr subtil. Das entsprach Goebbels Verständnis von Propaganda, wie er bei der Jahrestagung der Reichsfilmkammer im Jahr 1937 deutlich machte: „In dem Augenblick, da eine Propaganda bewusst wird, ist sie unwirksam. Mit dem Augenblick aber, in dem sie als Propaganda, als Tendenz, als Charakter, als Haltung im Hintergrund bleibt und nur durch Handlung, durch Ablauf, durch Vorgänge, durch Kontrastierung von Menschen in Erscheinung tritt, wird sie in jeder Hinsicht wirksam sein.“

Zu den Publikumslieblingen gehörten Marika Rökk („Frauen sind doch bessere Diplomaten”, 1941), Heinz Rühmann („Die Feuerzangenbowle”, 1943) und Hans Albers („Münchhausen”, 1943). „Münchhausen” war aufwendig produziert und mit 6,6 Mio. Reichsmark enorm teuer: Der Agfacolor-Film sollte der Welt zeigen, dass der deutsche Film mit der US-amerikanischen Filmindustrie mithalten konnte. Dort hatte es zuvor technische Weiterentwicklungen im Farbfilm gegeben. Mit dem Technicolor-Film „Vom Winde verweht” (1939) war den Amerikanern ein Welterfolg gelungen.

Filmplakat zum nationalsozialistischen Unterhaltungsfilm „Frauen sind doch bessere Diplomaten“, 1941.

PROPAGANDAFILME

Im Genre Propagandafilm sahen die Nationalsozialist:innen ein weiteres sehr wichtiges Instrument, um die Massen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Erste Propagandafilme hießen „Hitlerjunge Quex” und „SA-Mann Brand” (beide 1933). Die Regisseurin Leni Riefenstahl lieferte u. a. den Reichsparteitagsfilm „Triumph des Willens” (1935). Der Beginn des Zweiten Weltkriegs wirkte sich entscheidend auf dieses Genre aus. Es wurden noch mehr offene Propagandafilme produziert, mit denen die Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung gesteigert werden sollte. Dies setzte man beispielsweise in Fliegerfilmen um, die von militaristischen Heldentaten handelten und nationalsozialistische Werte wie Kameradschaft oder den Heldentod für das Vaterland thematisierten.

Als die systematische Verfolgung von Jüdinnen:Juden durch Ghettoisierung und Massenmord noch nicht dagewesene Dimensionen annahm, wurden verstärkt antisemitische Hetzfilme produziert, die den Judenhass in der Bevölkerung bestätigen und weiter festigen sollten. Beispiele sind „Jud Süß” und der Pseudo-Dokumentarfilm „Der ewige Jude” (beide 1940). Als sich die deutsche Niederlage im Verlauf des Krieges immer stärker abzeichnete, änderte sich der nationalsozialistische Film wieder: Der Krieg durfte nun in der Regel gar nicht mehr erwähnt werden.

Filmplakat zum nationalsozialistischen Propagandafilm „SA Mann Brand“, 1933.

Die NS-Filmindustrie bei Kriegsende

Am 1. September 1944 wurden alle Theater und Opernhäuser in Deutschland geschlossen. Die in dieser Branche arbeitenden Menschen sollten nun noch zum Einsatz in der Wehrmacht oder Rüstungsindustrie freigemacht werden. Auch vor diesem Hintergrund hielten die Nationalsozialist:innen den Kinobetrieb fast bis zum letzten Kriegstag aufrecht – trotz hoher Kosten und auch, als die Rohfilmmaterialien, die für die Filmproduktionen gebraucht wurden, knapp wurden.

Kurz vor Kriegsende wurde mit „Kolberg” (1945) das mit ca. 8,5 Mio. Reichsmark teuerste und aufwändigste Großprojekt des nationalsozialistischen Films verwirklicht. Der “Durchhaltefilm” von Veit Harlan wurde am 30. Januar 1945 im völlig zerstörten Berlin uraufgeführt – der Ufa-Palast konnte dafür schon nicht mehr zur Verfügung stehen. Hitler war mit dem Film zufrieden, doch die erhoffte Wirkung konnte „Kolberg” nicht mehr erfüllen. Dort, wo noch Kinos betrieben wurden, sahen die Menschen lieber „Münchhausen”. Erst am 20. April 1945 wurde die Filmproduktion auf Goebbels Befehl hin eingestellt.

Ein durch einen Luftangriff zerstörtes Filmplakat, Kiel, 22. Mai 1944.

Das Erbe der NS-Filmindustrie

Heute kann man sich die meisten Filme aus der NS-Zeit uneingeschränkt ansehen. Es empfiehlt sich jedoch, sich mit den Filmen aktiv, reflektierend und kritisch auseinanderzusetzen. Denn keiner der Filme ist zufällig entstanden, sondern im Gegenteil mit einer konkreten Absicht produziert worden. Oft ist NS-Ideologie mit voller Absicht nur subtil in die Filme eingeflossen und deshalb nicht immer augenscheinlich erkennbar.

Auch die bis heute beliebte „Feuerzangenbowle”, die gewollt „harmlos” daherkommt, beinhaltet NS-Ideologie. Nur einige wenige Propagandafilme gelten heute als „Vorbehaltsfilme”, und dürfen nur in geschlossenen Veranstaltungen gezeigt werden, bei denen die Ausstrahlung von Fachleuten begleitet, eingeordnet und mit dem Publikum diskutiert wird. Diese Filme, wie zum Beispiel „Der ewige Jude” oder „Jud Süß” wurden wegen rassistischen, antisemitischen, militaristischen oder volksverhetzenden Inhalten auf diese Weise eingeordnet.

Autorin: Lena Knops

MEHR ERFAHREN: ROBERT DORSAY

Porträt Robert Dorsay, um 1937.

Robert Dorsay steht leidenschaftlich gern auf der Bühne. Im legendären Berliner „Kabarett der Komiker” spielt er witzige Sketche, tanzt und singt. Robert wird zum Publikumsliebling und ist bald auch auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Das Regime braucht Menschen wie Robert, die das Volk unterhalten und ablenken. Doch je mehr Roberts regimekritische Haltung auffällt, desto gefährlicher wird es für ihn. Künstler:innen, die nicht auf Linie sind und Witze auf Kosten des “Führers” machen, werden nicht geduldet. Robert Dorsay wird 1943 in Plötzensee ermordet.

ONLINEQUELLEN

Zum Film im Nationalsozialismus: filmportal.de/thema/film-im-ns-staat

Zur Verfolgung jüdischer Filmschaffender: dw.com/de/vom-auszug-deutscher-filmschaffender/a-16803262