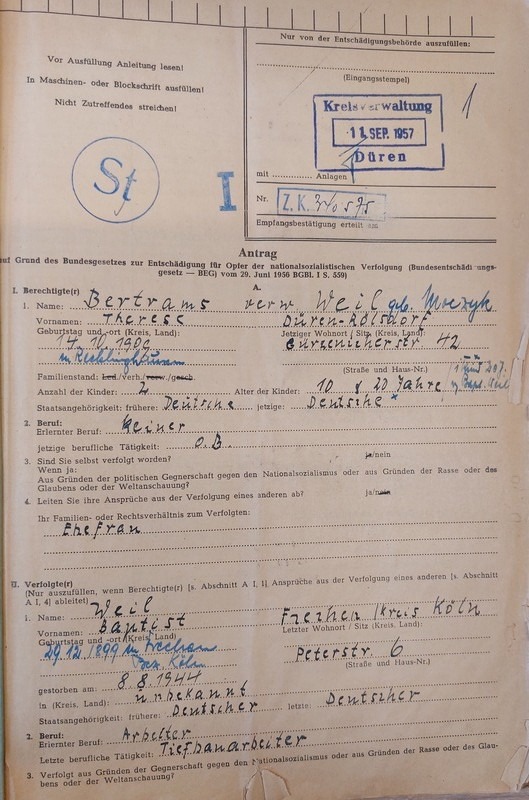

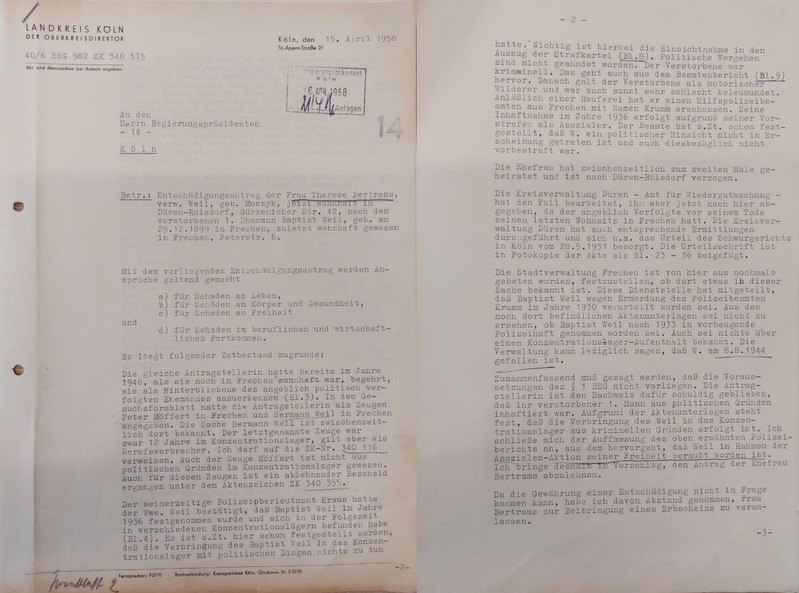

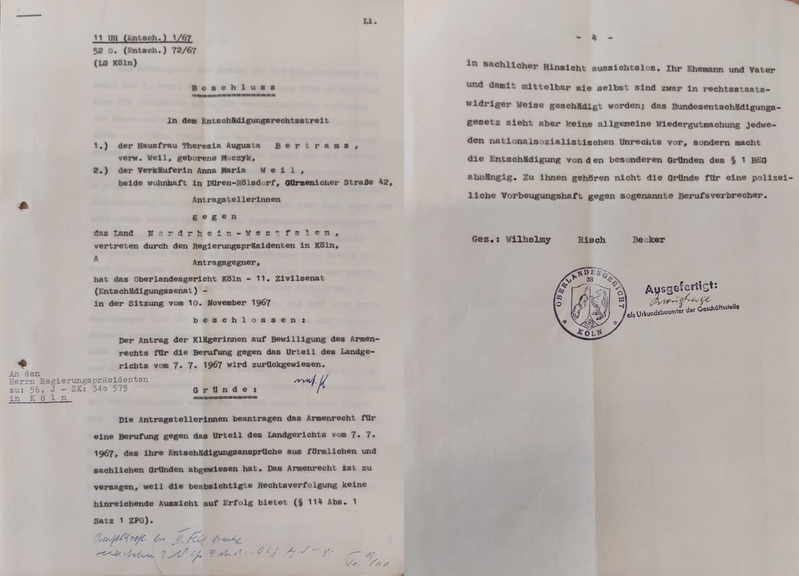

GETÖTET

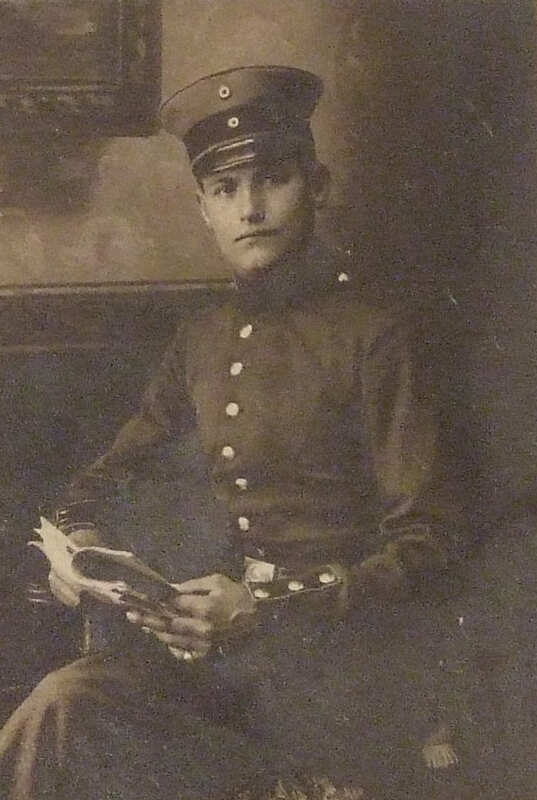

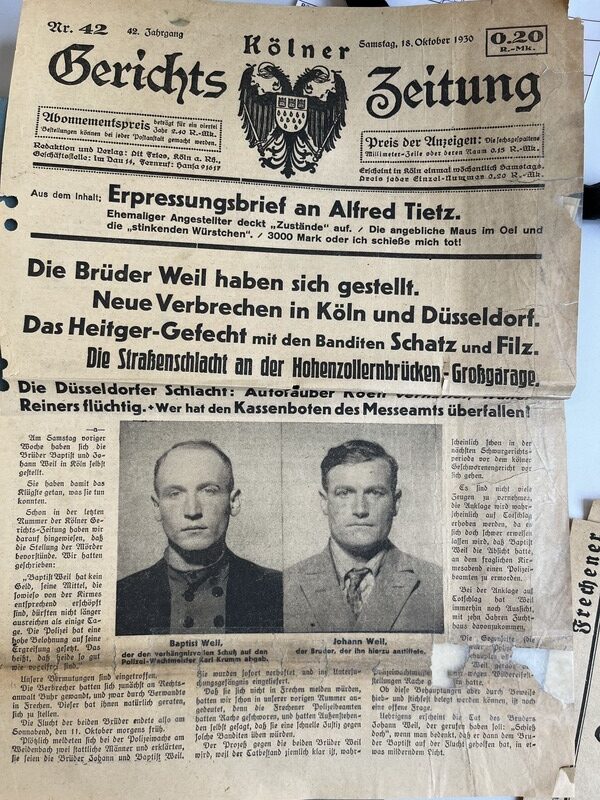

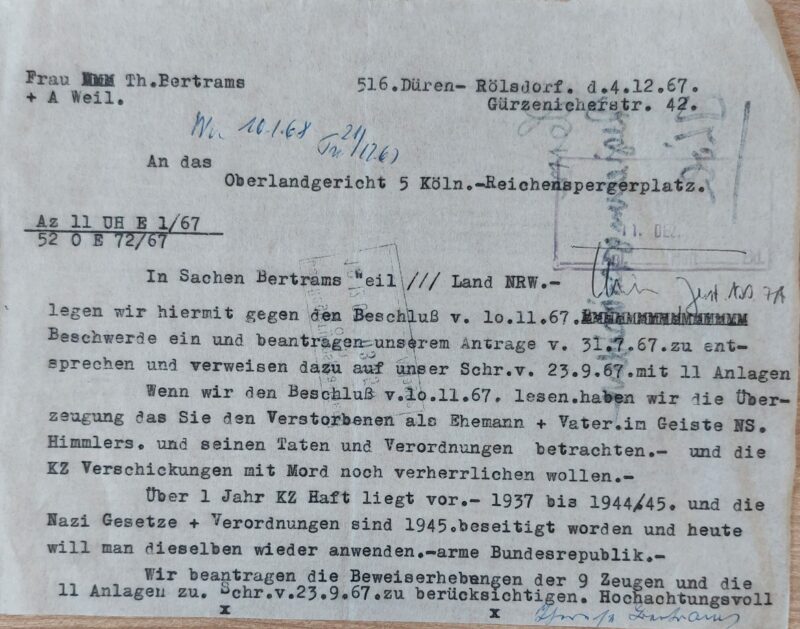

Baptist Weil, Ausschnitt aus der Kölner Gerichtszeitung, 1930.

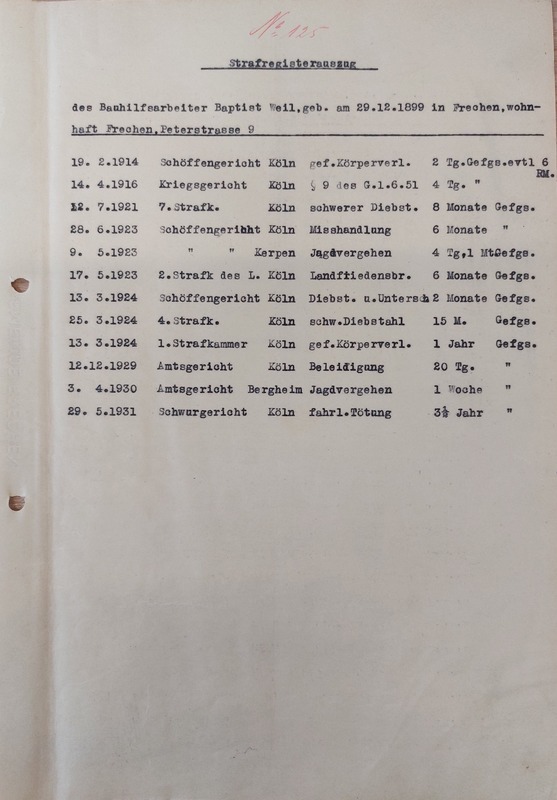

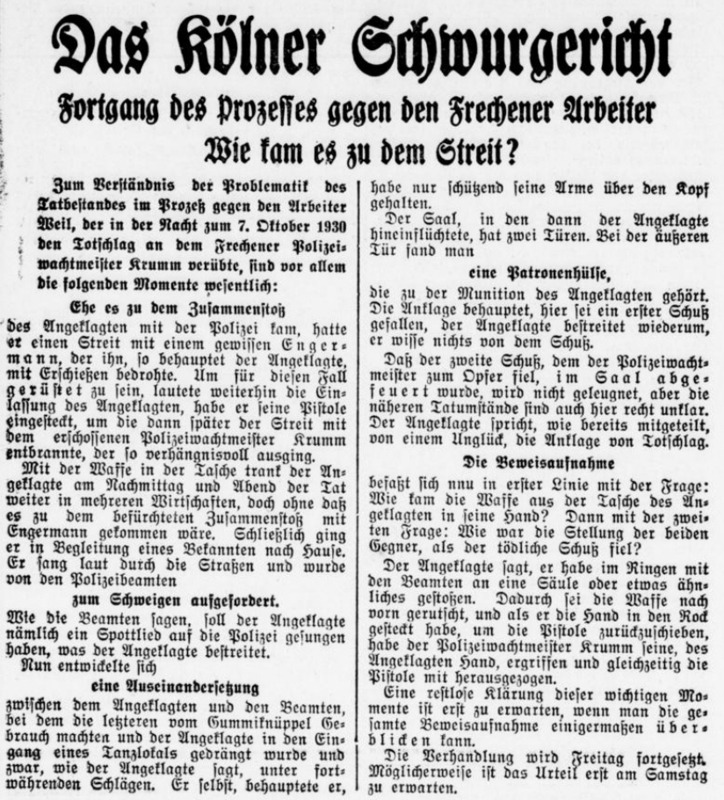

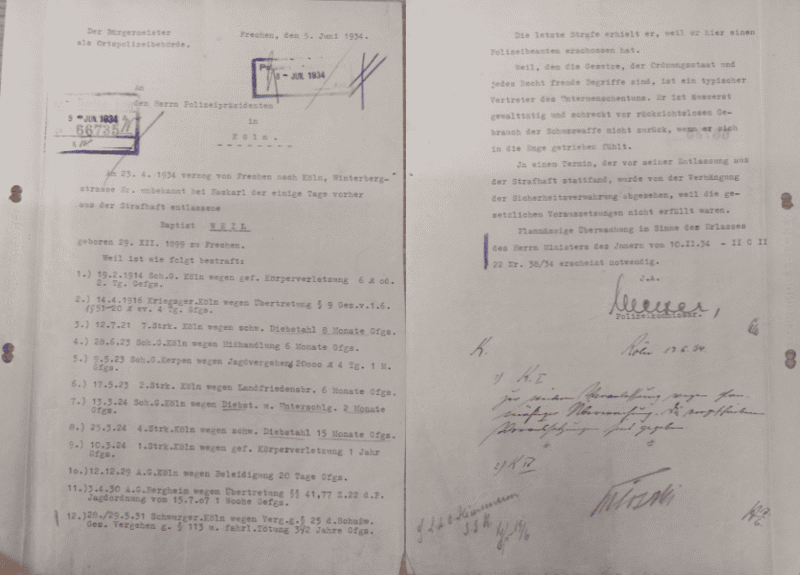

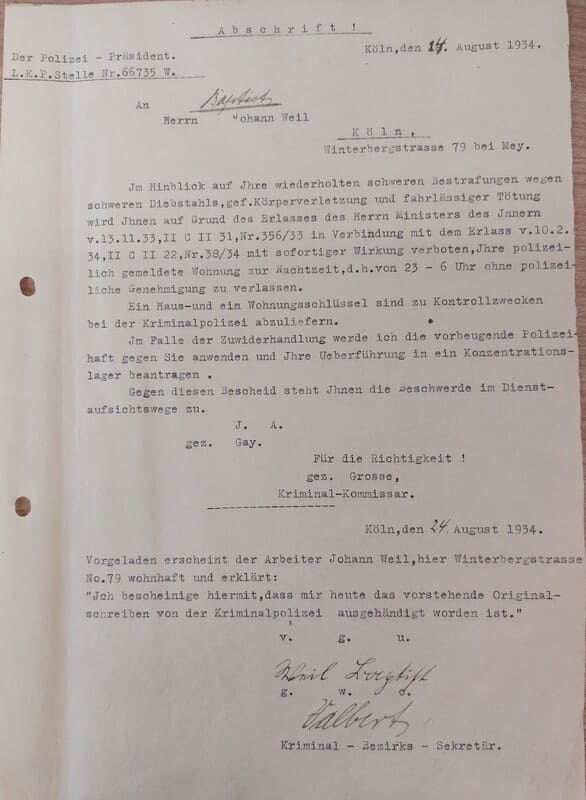

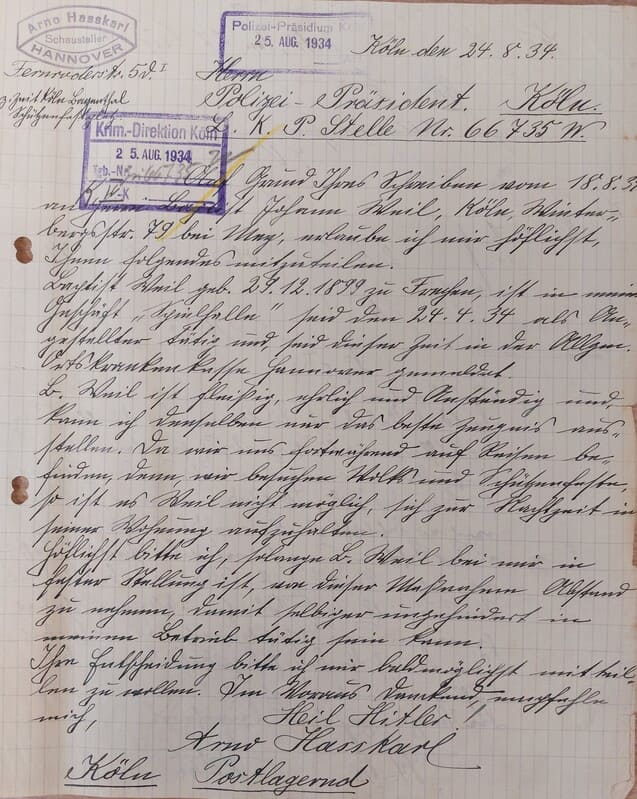

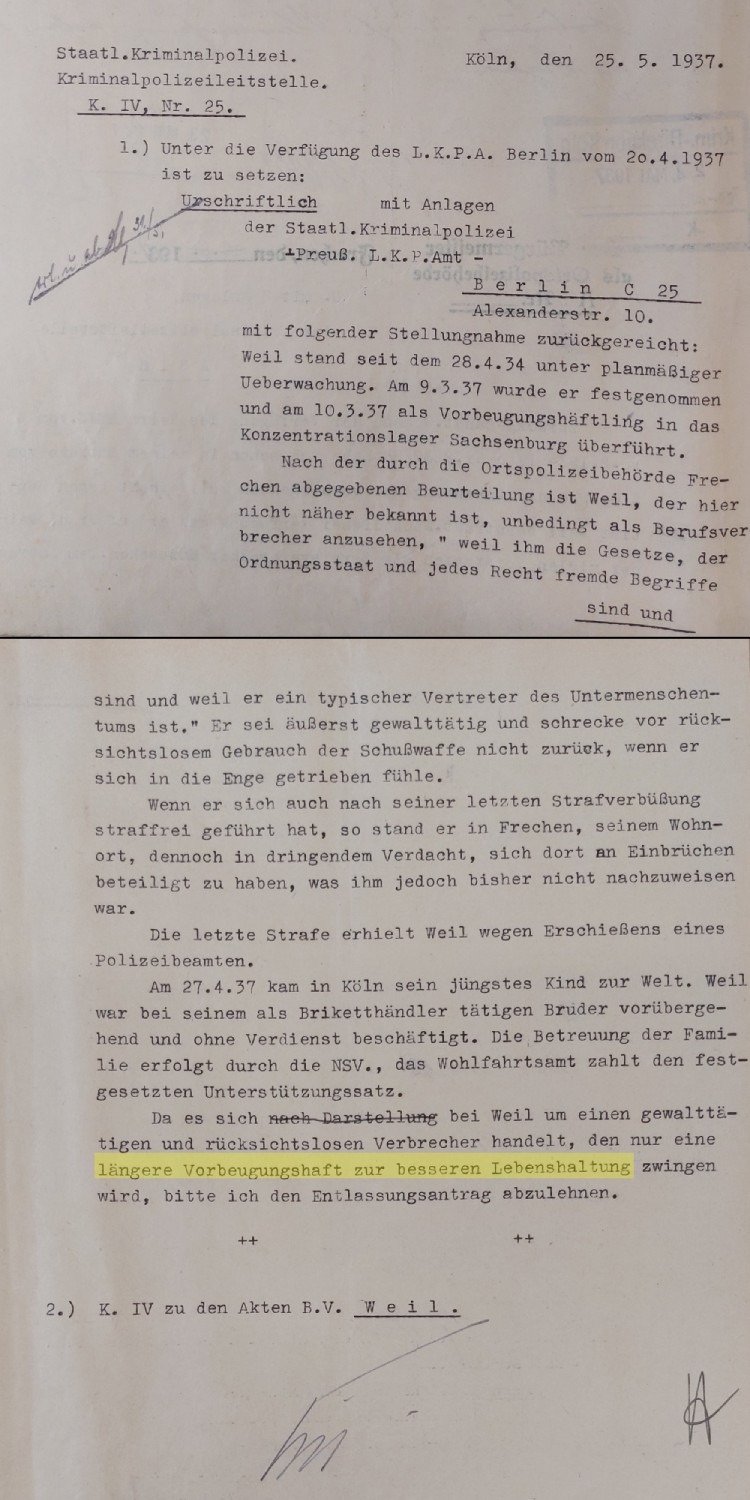

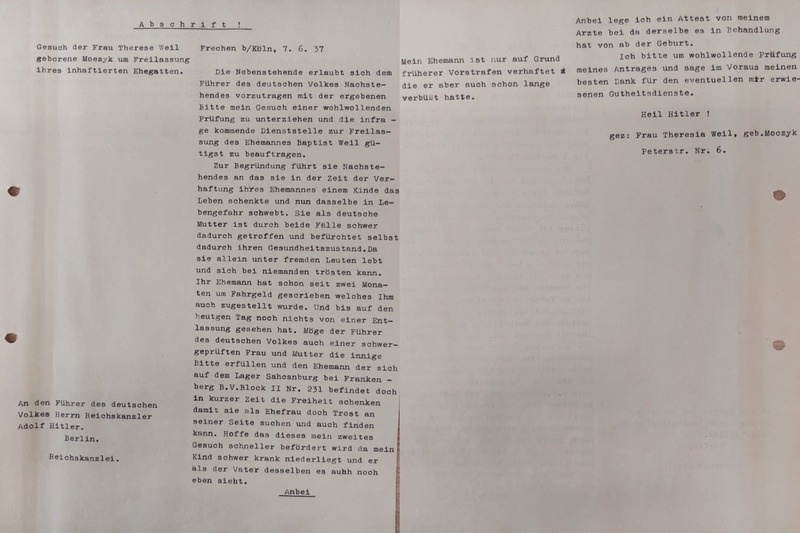

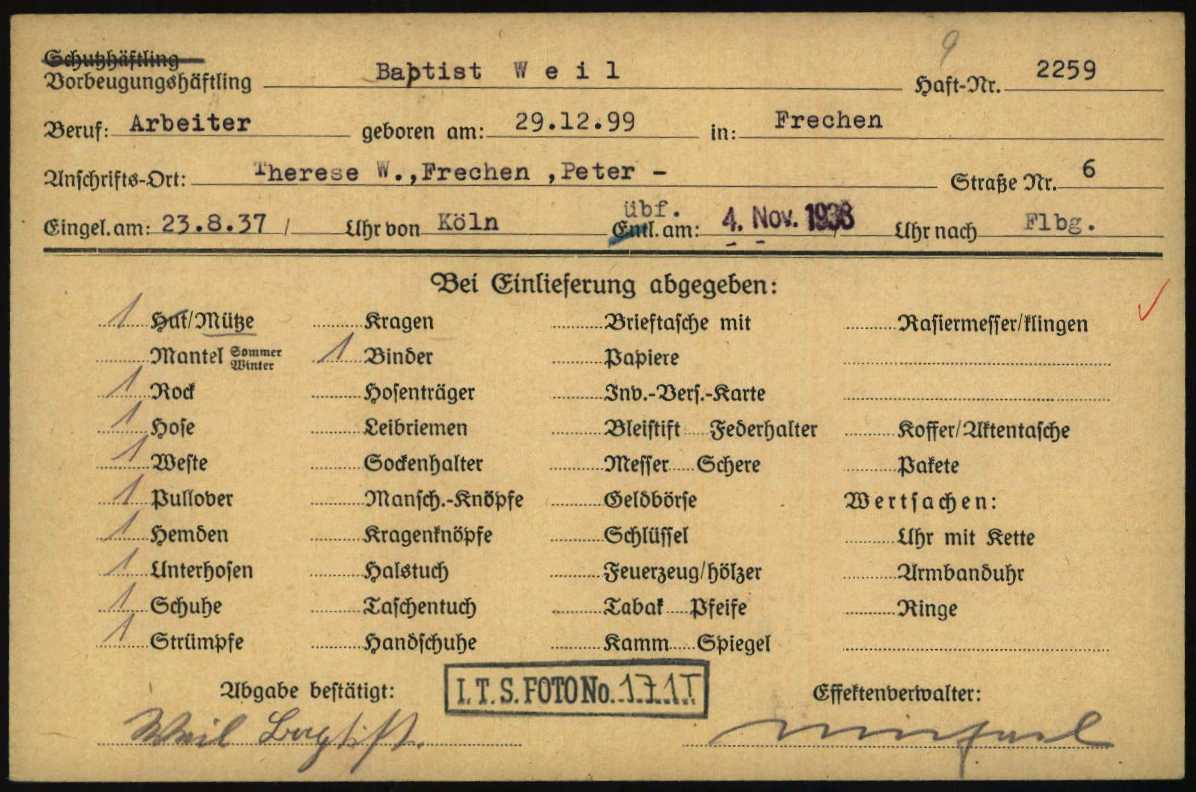

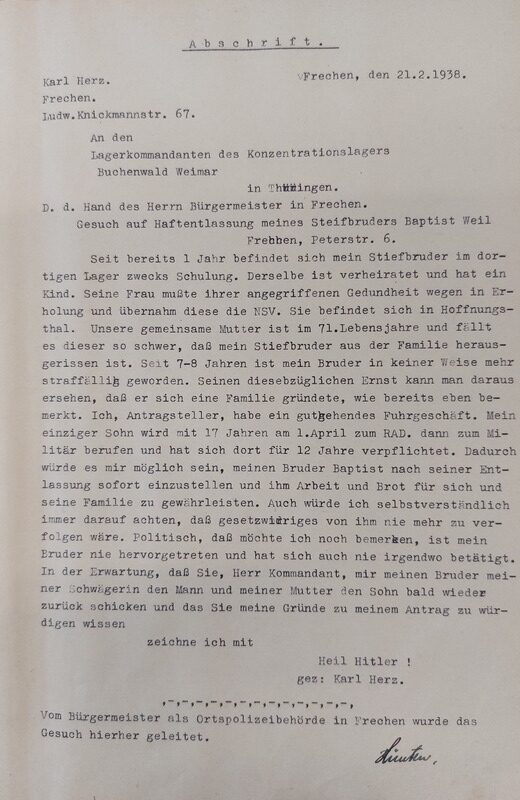

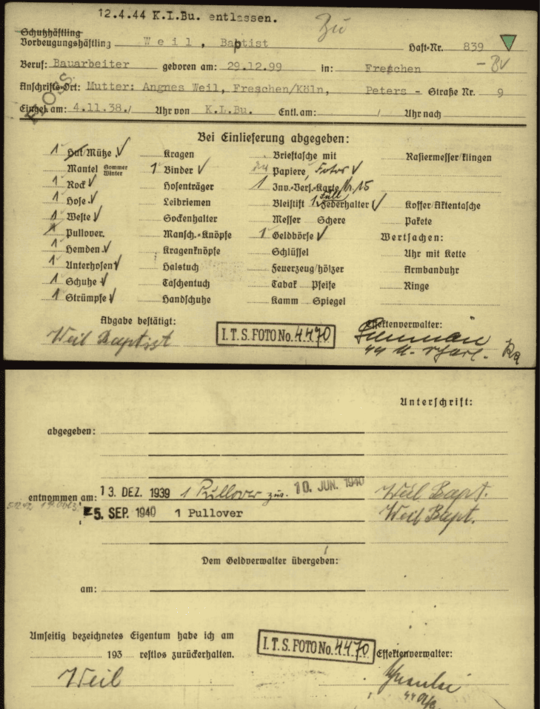

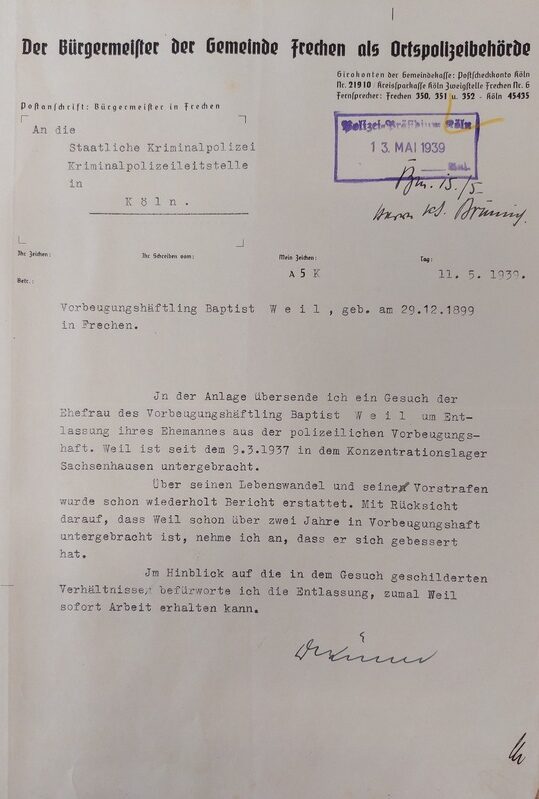

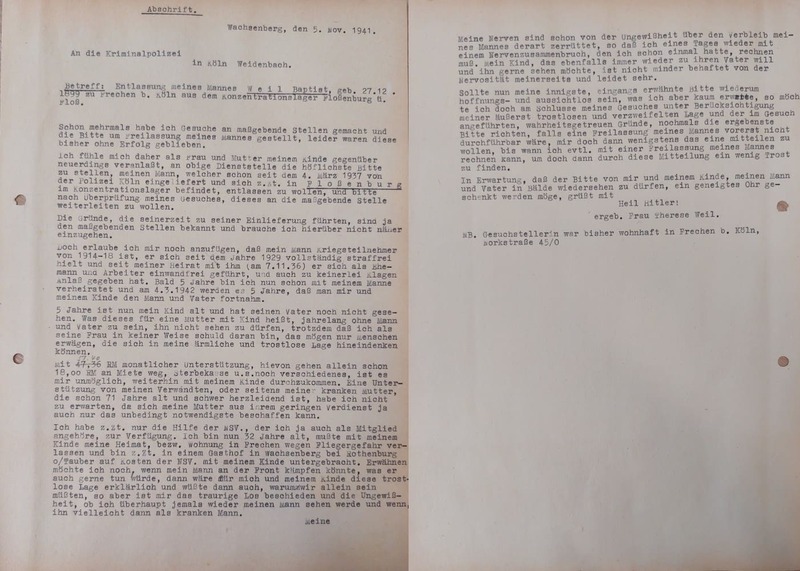

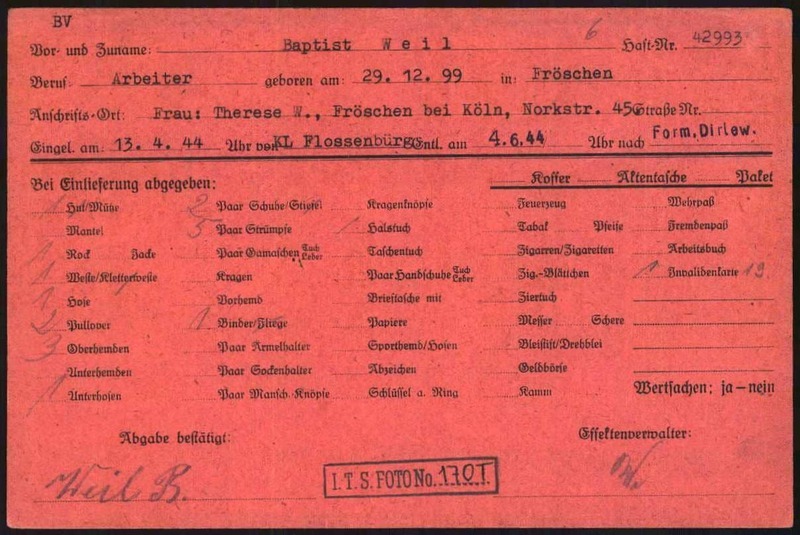

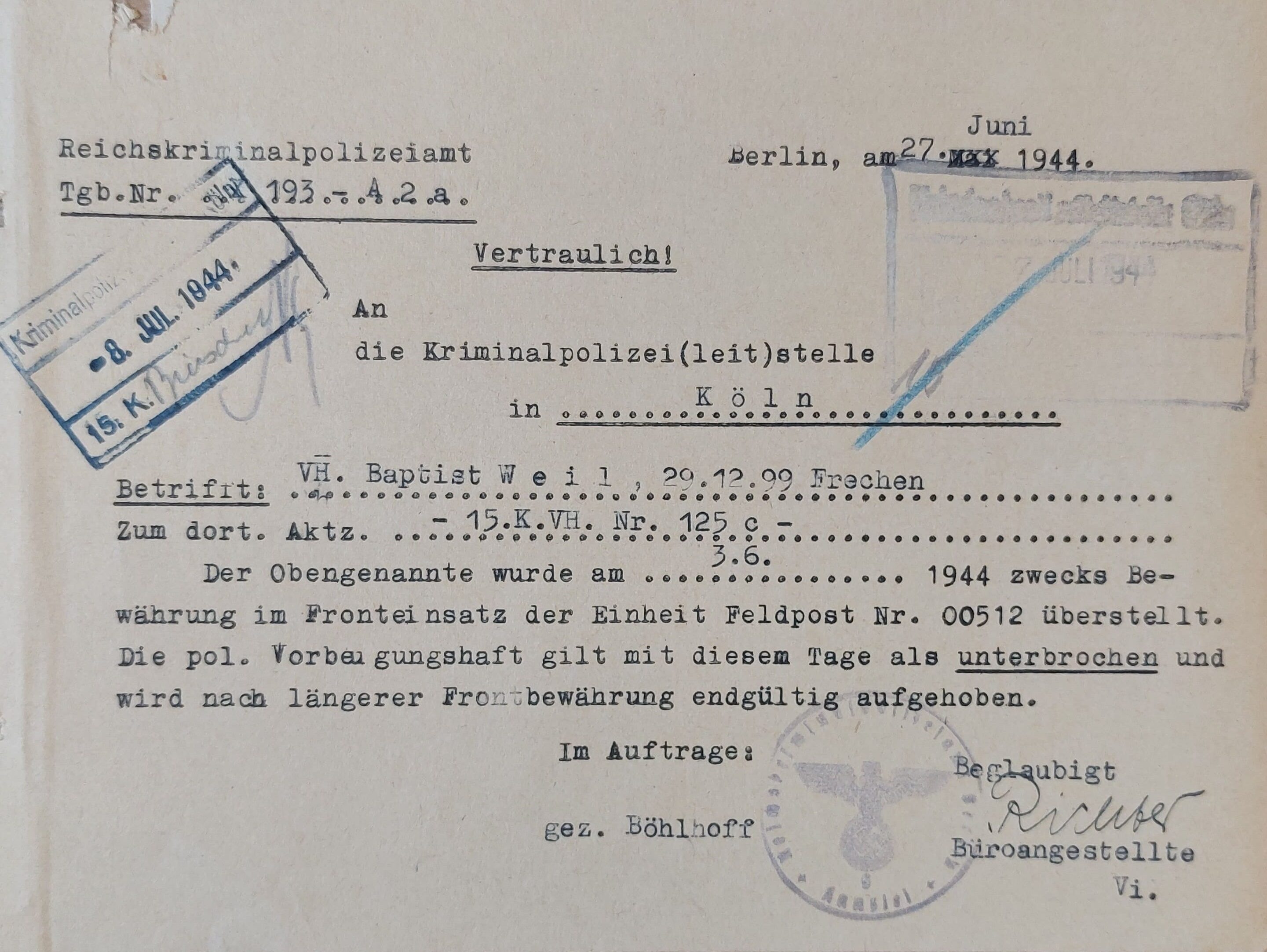

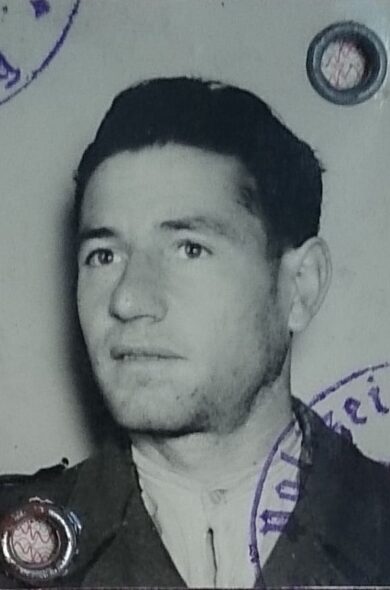

Baptist Weil wurde in der Weimarer Republik mehrfach wegen Straftaten verurteilt. Als er 1934 aus der Haft entlassen wird, hat sich Deutschland sehr verändert. Eine Chance auf einen Neubeginn geben ihm die Nazis nicht. Er wird als “Berufsverbrecher” überwacht und in “Vorbeugungshaft” genommen, obwohl er keine weiteren Straftaten begangen hat. Nach über sieben Jahren im Konzentrationslager wird er in die berüchtigte “SS-Sonderformation Dirlewanger“ überstellt und so, wie es die Nazis ausdrücken, „einer nützlichen Verwendung während des Krieges zugeführt“. Er stirbt im August 1944 an der Ostfront.