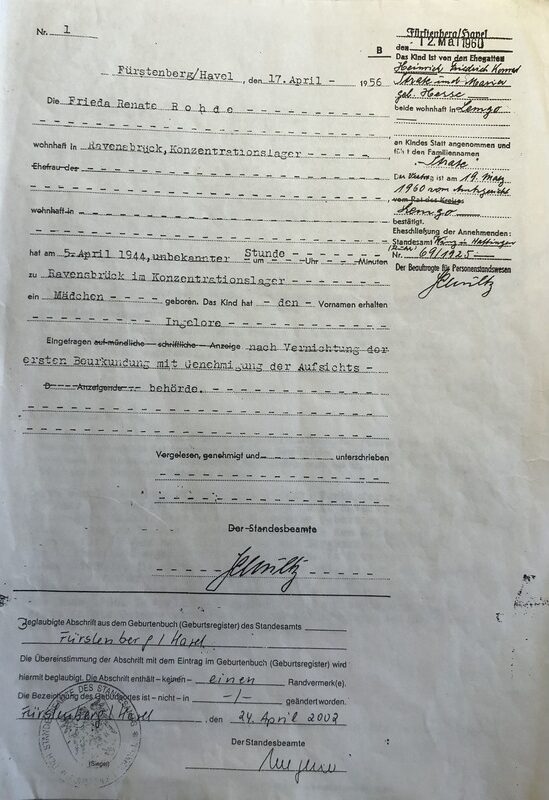

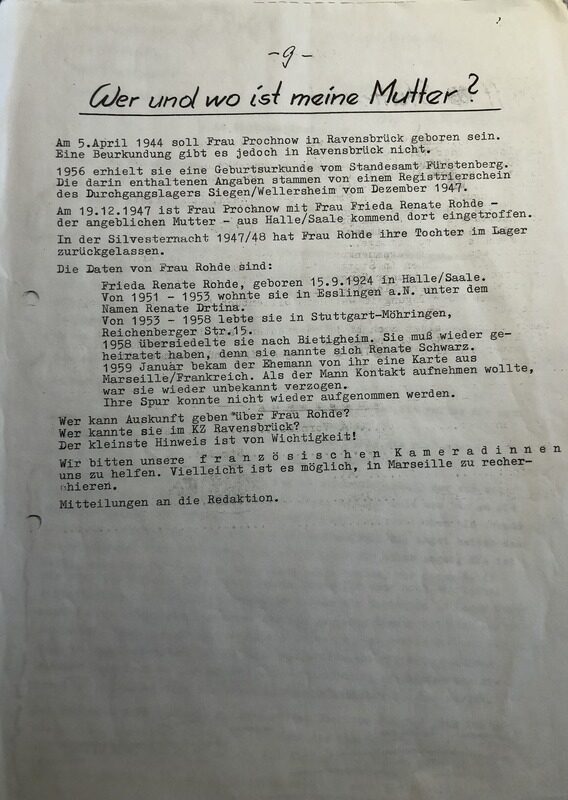

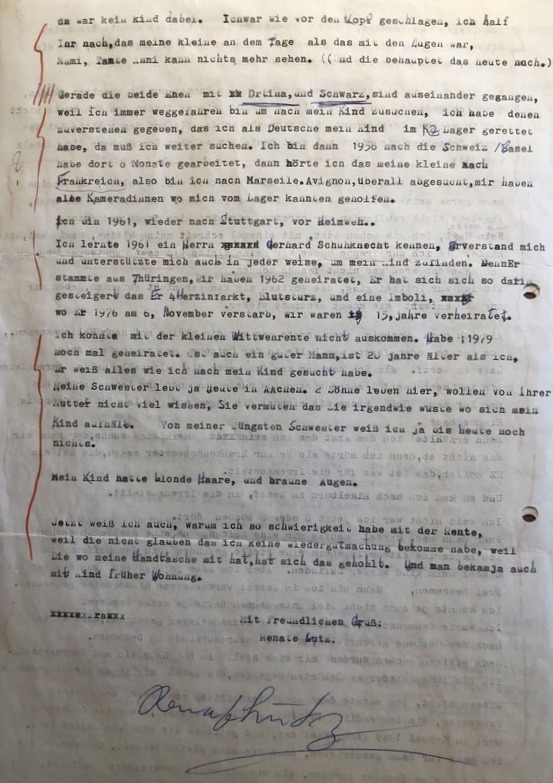

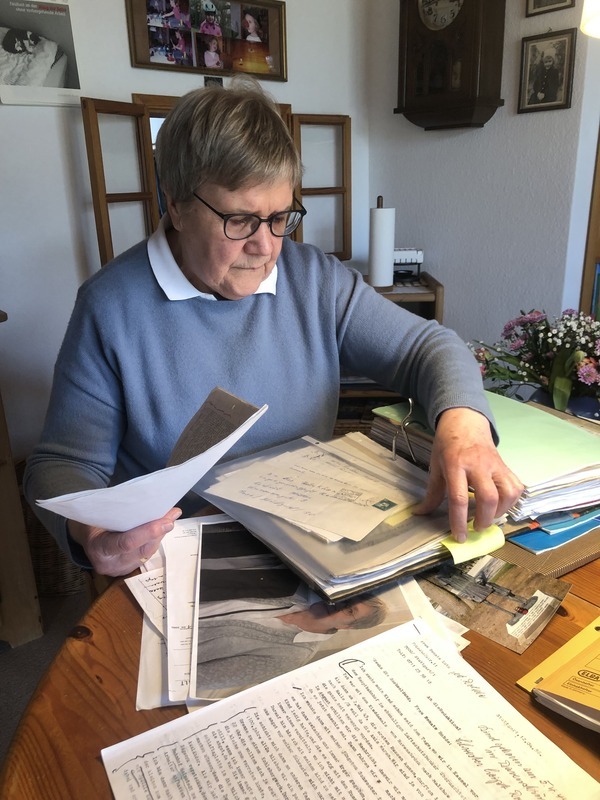

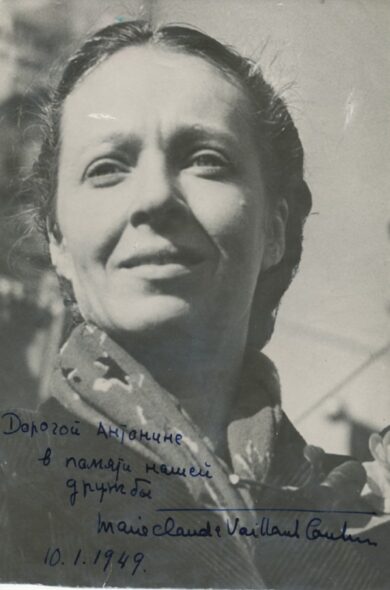

Jahrelang glaubt Ingelore, ihre Spurensuche sei zu Ende. Doch dann, an ihrem 67. Geburtstag, führt sie der Weg nochmal mit ihrem Mann Klaus in das Archiv nach Bad Arolsen. Und sie erfährt: Ihre Mutter hatte die Akte sperren lassen, aus der der Name von Ingelores Vater hervorging. Die Mitarbeiter:innen des Archives durften ihr bis zu Renates Tod keine Auskunft über ihn erteilen. Erst als ihnen die Sterbeurkunde von Renate vorliegt, können sie Ingelore weiterhelfen. Endlich lernt sie den vollständigen Namen ihres Vaters: Jan Gawrońsky. Für ein Kennenlernen zwischen Vater und Tochter ist es allerdings zu spät. Jan ist bereits im Jahr 1996 in Polen verstorben. Hätte Renate die Akte nicht sperren lassen, hätte Ingelore bereits 1986 seinen Namen und sogar seine Adresse erhalten und mit ihm Kontakt aufnehmen können. Später überlegt sie:

„[N]atürlich weiß ich nicht, ob es gut gegangen wäre, wenn ich ihn getroffen hätte. Inzwischen weiß ich, dass es noch einen Sohn gibt, also einen Halbbruder von mir, und auch Enkelkinder. [Sein zweiter Sohn ist 2001 verstorben.] Ich habe es aber unterlassen, den Kontakt zu diesem Teil meiner Familie aufzunehmen. Denn nach den Erfahrungen mit meiner Mutter scheue ich eine neuerliche Ablehnung. Ich habe aber eine polnische Historikerin, die ich in Ravensbrück kennengelernt habe, beauftragt, vor Ort zu recherchieren. Sie hat das Grab meines Vaters ausfindig gemacht und mit dem lokalen Pfarrer gesprochen. Sie hat ihm von meiner Spurensuche erzählt, und er sah den guten Ruf meines Vaters über den Tod hinaus gefährdet. Durch mich, eine uneheliche deutsche Tochter.“