Literaturpolitik im NS

Hans Friedrich Blunck, Schriftsteller und erster Präsident der RSK – laut Irmgard Keun „nicht gut und nicht schlecht, sondern bloß zum Kotzen“.

Um jeden Lebensbereich der Bevölkerung mit ihrer Ideologie zu durchdringen, übernahmen die Nationalsozialist:innen Schritt für Schritt die Kontrolle über die gesamte Kulturbranche: Kunst, Film, Rundfunk, Presse und Literatur wurden gleichgeschaltet. Die Nazis selbst sprachen von der geplanten “geistigen Erneuerung”. Verantwortlich dafür war Propagandaminister Joseph Goebbels, dem die Reichskulturkammer (RKK) unterstand. Er erklärte: „Die deutsche Kunst der nächsten Jahrzehnte wird heroisch, wird stählern romantisch, wird sentimentalitätslos, sachlich, wird national mit großem Pathos, sie wird gemeinsam verpflichtend und bindend sein oder sie wird nicht sein.“

Innerhalb der Reichskulturkammer gründete Joseph Goebbels am 15. November 1933 die Reichsschrifttumskammer (RSK), die für die Kontrolle des Literaturbetriebes zuständig war. Alle, die beruflich mit Literatur zu tun hatten, also Schriftsteller:innen, Dichter:innen, Verleger:innen, Bibliothekar:innen und Buchhändler:innen, mussten der RSK beitreten. Wer der RKK nicht angehörte, durfte nach der „Ersten Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetzes“ keinen künstlerischen Beruf mehr ausüben. Laut § 10 dieser Verordnung konnte „ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die in Frage kommende Person die für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit und Eignung nicht besitzt“. Dies gab der RSK die Macht, Schriftsteller:innen und Dichter:innen mit einem Berufsverbot zu belegen, die als Regimegegner:innen galten, weil sie jüdischer Herkunft oder Kommunist:innen waren, oder deren Werke aus anderen Gründen nicht in die NS-Ideologie passten.

Verbotene Bücher

Bücher, die der Staatsideologie widersprachen, fielen im Nationalsozialismus der Zensur zum Opfer. Zum Ende des Jahres 1933 waren durch 21 verschiedene Stellen mehr als 1.000 Werke verboten und beschlagnahmt worden. Ab 1935 vereinheitlichte das Reichspropagandaministerium die Bücherzensur.

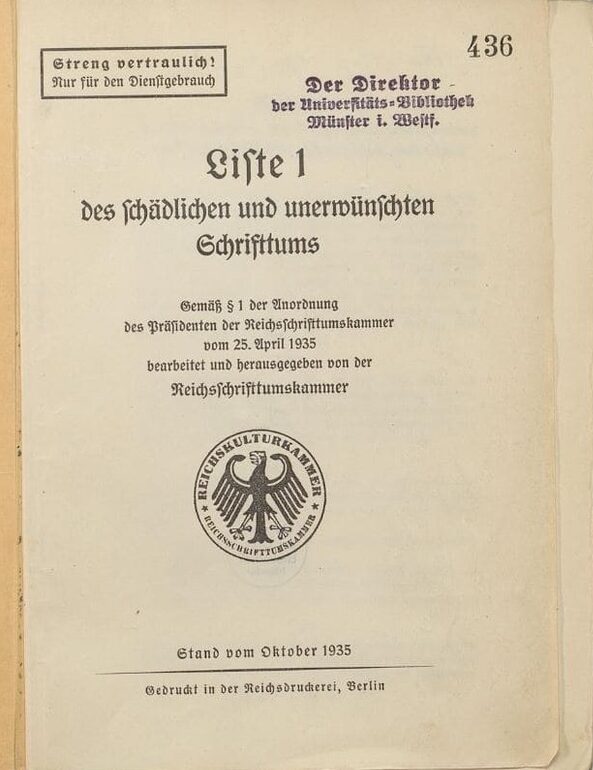

Im Oktober 1935 gab die RSK zu diesem Zweck die „Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ heraus. Auf dieser ersten offiziellen Liste standen 524 Autor:innen und 3.601 Einzeltitel. Vier Jahre später erschien eine revidierte und ergänzte Liste, die 565 Autor:innen und 4.175 Einzeltitel enthielt. Die betroffenen Werke durften nicht mehr verlegt, im Buchhandel verkauft oder in Büchereien verliehen werden. Sie sollten nur für Personen mit wissenschaftlichem Interesse verfügbar sein. Für die Bevölkerung stellten die Bücher aus Sicht der NS-Diktatur eine “Gefährdung der Gesinnung” dar. Bei der Auswahl der verbotenen Bücher ging die RSK rigoros vor: Der Verdacht, dass ein Werk inhaltlich von der Ideologie des Nationalsozialismus abwich, reichte für ein Verbot aus. Darunter fielen Werke jüdischer oder oppositioneller Autor:innen und zum Beispiel Antikriegsliteratur, moderne französische und amerikanische Werke, die sogenannte “Asphaltliteratur”, also sozialkritische Beschreibungen städtischer Milieus, und Geschichten, die die traditionelle Frauenrolle infrage stellten, aber auch Sachbücher zu Themen wie Anthroposophie, Schwangerschaftsabbruch und Sexualität.

Die erste Verbotsliste der RSK von 1935.

Bücherverbrennungen

Anhänger der Deutschen Studentenschaft sammeln Bücher für die öffentliche Bücherverbrennung in Berlin 1933.

Zwischen März und Oktober 1933 fanden über hundert Bücherverbrennungen in Deutschland statt. Sie wurden von verschiedenen NS-Organisationen geplant und durchgeführt, etwa von der HJ oder der SA. Eine Welle von Bücherverbrennungen organisierte die „Deutsche Studentenschaft“. In diesem Dachverband der studentischen Selbstverwaltung kamen viele junge Menschen zusammen, die sehr nationalistisch und antisemitisch eingestellt waren. Die Bücherverbrennungen fanden um den 10. Mai 1933 herum in 30 Universitätsstädten statt und waren Teil einer Aktion namens “Wider den undeutschen Geist”. Das erklärte Ziel war es, “undeutsches Schrifttum” zu zerstören. Um diese Bücher zu identifizieren, nutzten sie die “Schwarze Liste” des 29 Jahre alten Bibliothekars Wolfgang Hermann aus Berlin. Die Deutsche Studentenschaft kam mit ihren Bücherverbrennungen offiziellen Maßnahmen der NS-Regierung zur Bücherzensur zuvor.

MEHR LESEN

Verfolgte Schriftsteller:innen

Schriftsteller und Journalist Carl von Ossietzky

im KZ Esterwegen im Oktober 1935.

Zu den ersten, die von der Verfolgung durch das NS-Regime betroffen waren, gehörten Autor:innen, die dem Kommunismus nahestanden oder pazifistische und demokratische Haltungen vertraten. Die Nationalsozialist:innen verhafteten sie aufgrund ihrer politischen Gegnerschaft. So verschleppten sie Carl von Ossietzky bereits 1933 in das KZ Sonnenburg und von dort in das KZ Esterwegen. Am 4. Mai 1938 starb er an den Folgen der Folter und Misshandlungen durch die SS und der Lungentuberkulose, mit der er sich im Konzentrationslager infiziert hatte. Bruno Apitz, Autor und SPD-Mitglied, überlebte seine Haft in mehreren KZ, darunter acht Jahre wegen “Hochverrats” im KZ Buchenwald. Seine Erlebnisse verarbeitete er in dem Roman „Nackt unter Wölfen“ der 1958 in der DDR erschien.

Auch Verleger, die sich der Zensur des NS-Regimes widersetzten, mussten mit gewaltvoller Bestrafung rechnen. Peter Suhrkamp hatte einen Teil des Verlags des jüdischen Verlegers Gottfried Bermann-Fischer übernommen, der zur Flucht aus Deutschland gezwungen war. Er vertrieb darüber weiterhin verbotene bzw. „unerwünschte“ Bücher und war im Kontakt mit Widerstandsgruppen. Im Jahr 1944 nahm ihn die Gestapo nach der Denunziation durch einen Spitzel fest und verschleppte ihn ins KZ Sachsenhausen. Er litt bis zu seinem Tod im Alter von 68 Jahren unter den Folgen von Folter und Krankheit.

Schriftsteller:innen im Exil

Die jüdischen Schriftsteller Stefan Zweig (l.) und Joseph Roth (r.) 1936 in Ostende.

Für Schriftsteller:innen, die jüdischer Herkunft waren oder in Opposition zum NS-Regime standen, gab es bald keine Möglichkeit mehr, im Deutschen Reich Werke zu veröffentlichen. Zusätzlich zum Berufsverbot kam in vielen Fällen die Gefahr, inhaftiert und ermordet zu werden. Vielen blieb daher nur die Flucht ins Exil. Zu den bekanntesten von ihnen zählen Thomas und Heinrich Mann, Else Lasker-Schüler, Bertolt Brecht, Anna Seghers und Alfred Döblin.

Neben den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Belgien waren die USA und England Ziele der Emigrant:innen. Ihnen wurde jedoch nicht einfach so Asyl gewährt. Aufenthaltsgenehmigungen waren in der Regel an Einkommen geknüpft und die wenigsten hatten außerhalb Deutschlands Angehörige, die sie finanziell auffangen konnten. Besitz und Vermögen mussten häufig bei der Flucht zurückgelassen werden oder waren bereits vom NS-Regime beschlagnahmt worden. Also waren die Exilautor:innen abhängig von der Nachfrage für ihre Bücher im Ausland, die in den wenigsten Fällen groß war. Erschwerend kam hinzu, dass die Verlage und Zeitungen im Ausland meist kein Interesse an der Zusammenarbeit mit den deutschen Geflüchteten hatten. Exilverlage wie Allert de Lange und Querido in Amsterdam schafften zwar eigene Strukturen für die geflohenen Autor:innen, doch sie konnten die verlorenen Netzwerke im Heimatland nicht ersetzen. Selbst für zuvor sehr erfolgreiche Schriftsteller:innen bedeutete die NS-Zeit daher einen Karrierebruch. Das Leben im Exil war meistens ein Leben in Armut.

MEHR LESEN

Autorin: Alina Besser

ONLINEQUELLEN

Digitale Bibliothek verbrannter Bücher, Moses Mendelssohn Zentrum:

verbrannte-buecher.de

„Jahresliste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ digitalisiert bei der ULB Münster: sammlungen.ulb.uni-muenster.de

Künste im Exil, virtuelle Ausstellung und Netzwerk: kuenste-im-exil.de

Literatur im NS-Regime, Artikel in LeMO, Deutsches Historisches Museum: dhm.de

Literatur und Presse, Artikel auf der Webseite der BPB: bpb.de